作業療法室

紹介・取り組み泉大津急性期メディカルセンター 作業療法室の現場から一覧に戻る

大津川のほとり、菜の花の香りを感じて歩く春のひととき。

潮風にふかれて干されたタオルをそっと取り込む夏の昼下がり。

だんじりの太鼓の響きに秋を感じる夕暮れの小道。

お鍋のにおいのする、やすらかな冬の夜の時間。

かつて「おづ」と呼ばれた泉州・泉大津

人と人をつなぐ、日々の“営み”としての“作業”が息づいています。

私たち作業療法士は、そんな日々の営みに寄り添いながら、地域の人々の“元気”と“笑顔”を

泉大津急性期メディカルセンターという急性期から作業の視点で支えています。

このページではそんな私たちの物語、そして「作業」の秘密を紹介します。

少しでも感じていただけたら嬉しいです。

「作業療法士」とは?

作業療法士(Occupational Therapist: OT)は「作業:その人にとって意味や価値のある生活行為」を通じて、健康や幸せを支える専門職です。

「作業療法」と聞くとトイレや食事の練習や、手のリハビリなどを思い浮かべる方が多いかもしれません。実は、それは作業療法の「手段」のほんの一部分にすぎません。

作業療法の目的は、みなさんの「作業」ができるように支援することで「健康」や「幸せ」を促進することです。

作業療法は、人々の健康と幸福を促進するために、医療、保健、福祉、教育、職業などの領域でおこなわれる、作業に焦点を当てた治療、指導、援助である。

作業とは、対象となる人々にとって目的や価値を持つ生活行為を指す。

日本作業療法士協会による定義(2018年5月26日、平成30年度定時社員総会承認)

Occupational therapy promotes health and wellbeing by supporting participation in meaningful

occupations that people want, need, or are expected to do.

作業療法は、人々の健康と幸福を促進するために、人々ができるようになりたいこと、できる必要があること、できることが期待されている意味ある作業への参加を支援する。(WFOT,2025)

「作業」とは?

「作業」とは「意味や価値のある生活行為」のことです。

たとえば、

- 「趣味の園芸をまた楽しみたい」

- 「孫と外食に行きたい」

- 「仕事に復帰したい」

- 「家のお風呂でゆっくり疲れをとりたい」

- 「地域の活動にまた参加したい」

…こうした、私たちの生活を構成している活動のすべてです。

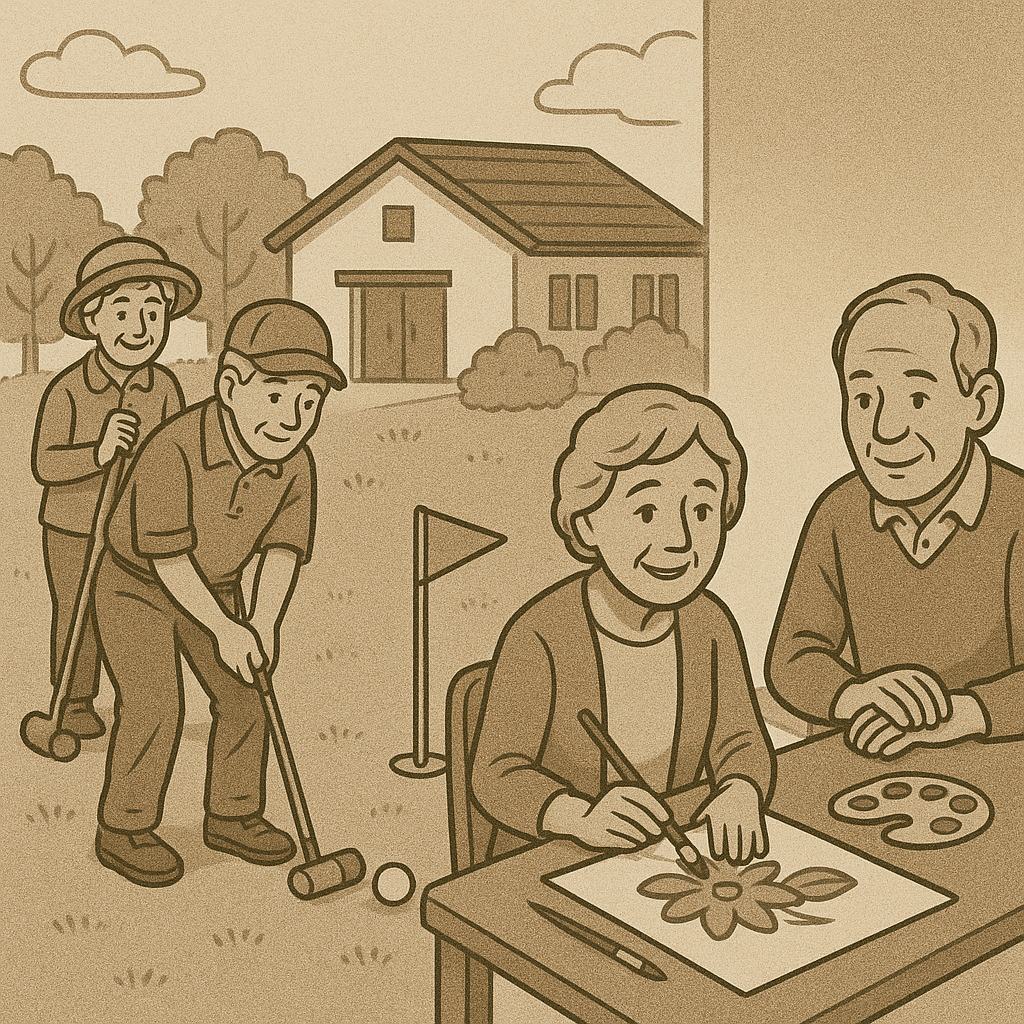

作業療法では、生活の中でおこなう「生活行為」を5つのカテゴリーに分けてバランスよく関わっています。※作業の分類については諸説あります

| セルフケア | トイレ、入浴、着替えなどの日常的なこと |

|---|---|

| 家事 | 料理、洗濯、掃除、買い物など、暮らしを支えること |

| 仕事 | 仕事、育児、学校、ボランティアなど、社会に貢献すること |

| 趣味 | スポーツ、旅行、ゲームなど、自分の楽しみやリフレッシュになること |

| 地域活動 | 活動、友人との交流、通学など、社会とのつながりをもつこと |

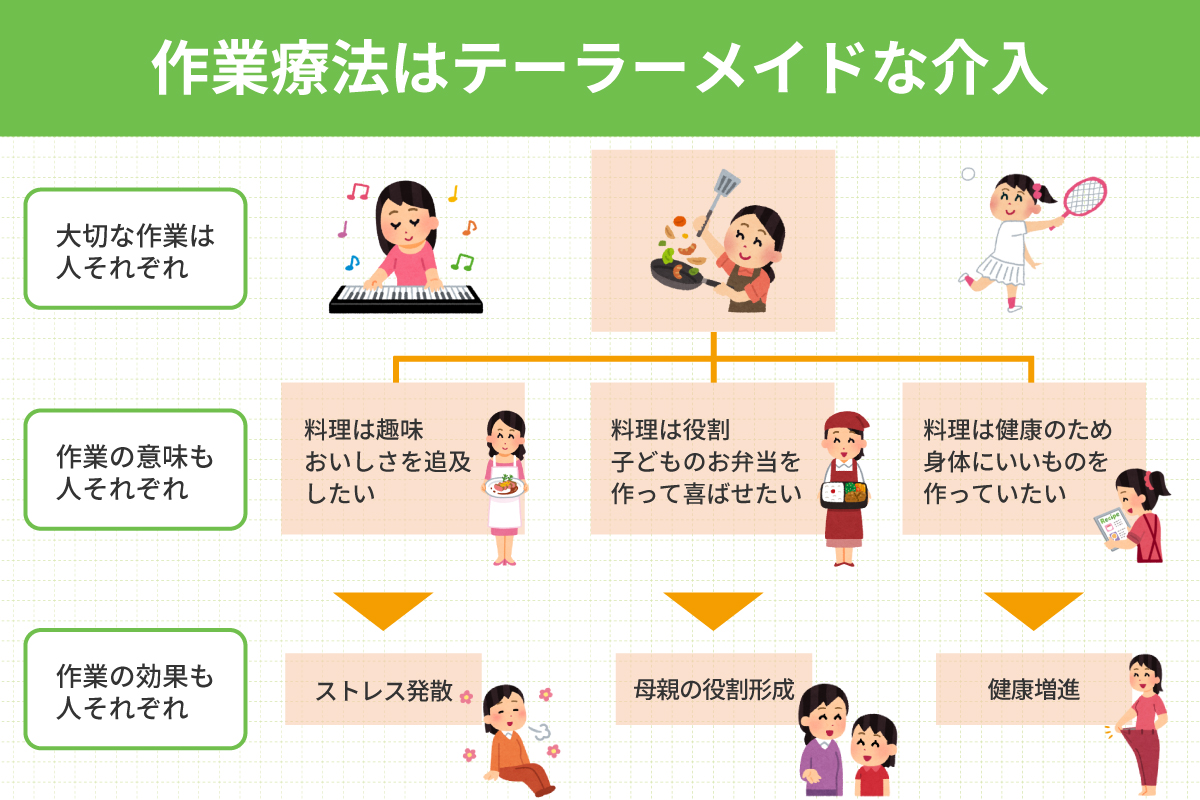

重要な作業はひとそれぞれ違いますし、その方法や意味も違います。

一人ひとり異なる作業に、私たち作業療法士は個別性をもってかかわっています。

作業はどうして大切?

「作業」は水や空気のように人間にとってなくてはならないものです。

健康なときには「できていて当たり前」だった日々の営み。

たとえば、

- 家族と会話をすること

- 温かいお風呂にゆっくり入ること

- 趣味に没頭すること

けれど、病気やけが、災害などでこうした“あたりまえの作業”ができなくなった状態を想像してみてください。

人は心や体のバランスを崩しやすくなり、生きる意味を見失ってしまうでしょう。

健康な時にはその重要性に気づきにくい

でも人間の健康にとても大切な「作業」

作業療法では、そうした「作業」を支援しています。

「作業」と「運動」の違い

「作業」と「運動や動作」はどう違うのでしょう?

たとえば――

| 運動や動作 | 作業 |

|---|---|

| 指を100回曲げ伸ばしする | 大好きな編み物でマフラーを作ってプレゼントする |

| 歩く | リラックスのためにお気に入りのコーヒーを買いにコンビニへ行く |

| 3時間立ち続ける | 好きな歌手のライブを3時間楽しむ |

つまり人間の生活において、意味や目的をもっておこなう高次の概念が「作業」です。

このような「意味」や「目的」こそ、その人らしい生活や気持ちを取り戻し、毎日を楽しく過ごすための大切なカギといえるでしょう。

「作業」はみえにくい

「作業」は人間にとって大切な要素ですが、高次の概念のために見えにくいのです。

その理由として...

①「作業」は人それぞれ違う

たとえば、料理が好きな人もいれば、将棋が好きな人もいます。作業の種類もやり方も、その人にとっての意味も全然違います。そして「意味」という側面は目に見えません。

②「作業」はやっている間しか見えない

大切な作業は、その人に聞いたり、実際にやっているところを観察したりしないと分かりません。

③「作業」の支援はテーラーメイド

作業ができるようにする支援も人それぞれです。

- 手が動かしづらくてできない → 手の動きを練習する支援

- 気持ちがつらくてできない → ストレスの対処法を一緒に考える

- 環境が整っていなくてできない → 福祉用具を使ったり、自助具を製作する

- 周りの協力が得られない → 関係する人たちとの調整をおこなう

- 生活の中で楽しみがない → 趣味を発掘するお手伝いをする

作業は以上のような特性があるので、作業療法の一部分だけを切り取っても何をしているのかがわかりにくい部分があります。

泉大津急性期メディカルセンターでは日本作業療法士協会が開発した生活行為向上マネジメントという作業療法の見える化ツールを活用し、作業療法をより分かりやすく伝えていきたいと考えています。

急性期の作業療法の目的

急性期における作業療法の目的は...

「その人らしい生活」を早期から支援することです。

病気やけがによる入院は、誰にとっても生活の大きな転機です。

手術や点滴など、医学的な処置が重要である一方で、病院という非日常の空間の中でも、患者さんの「生活行為」は確かに続いていきます。

そのため当院では「治療」と「生活」の両方の視点から支援を早期からおこなうことを大切にしており、その懸け橋となるのが作業療法士の役割であると考えています。

たとえば、急性期医療の中でも、生活行為に根ざした支援が大きな効果をもたらす場面があります。

- 術後せん妄は、環境の変化や活動性の低下によってリスクが高まることが知られています。作業療法士は、意味のある活動の提案や日課の再構成を通じて、せん妄の予防に貢献します。

- がんや心疾患の患者さんに対しては「自分らしい日常」を大切にすることが、不安や痛みの軽減、生活の質(QOL)の向上につながることが報告されています。

- 脳卒中などでは、入院早期からの生活行為の活性化が、その後の生活能力の回復を大きく左右します。

作業療法士は、これらの医学的状態を的確に把握しながら、患者さんの背景や価値観を踏まえた「作業に根差した介入」をおこないます。

その例をいくつかご紹介します。

1.“価値”を思い出す支援

「自分にとって意味のある作業」を一緒に掘り起こしていきます

人によって生活行為のやり方や価値、重要性は千差万別です。私たちは一人ひとりに寄り添い、その人にとって意味のある作業を再確認するお手伝いをします。それにより退院に向けて「何を目指すのか」「何が課題なのか」が明確になっていきます。

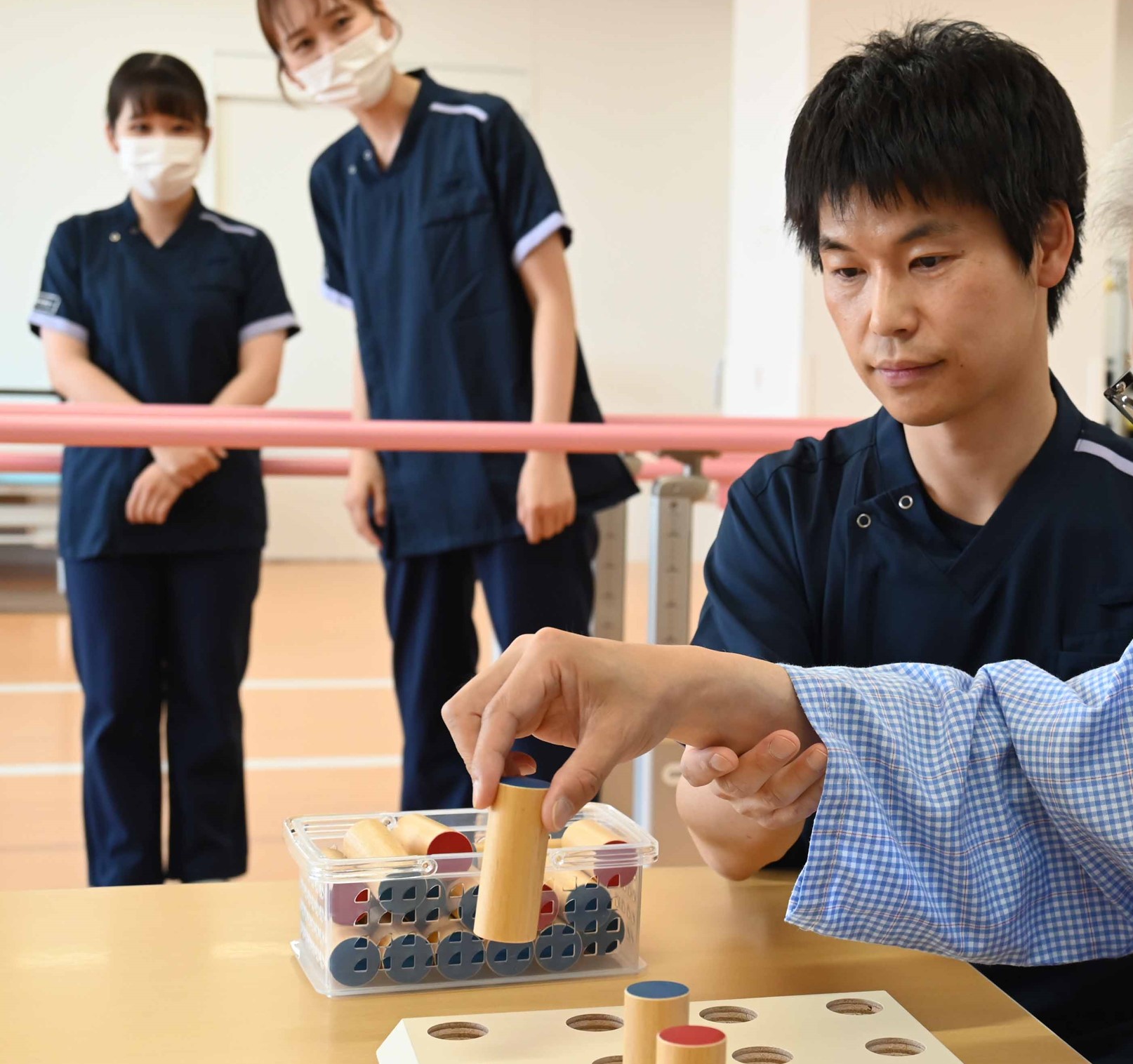

2.“できる”を実感できる関わり

「自分にもまだできる」と感じられる体験を提供します

自己効力感(self-efficacy)は活動性の向上や痛みの慢性化の予防等に関わる重要な要素です。

医学的状態や活動の難易度を見極め、適切な道具や環境を用いながら難易度を調節した作業を経験していただくことで、段階的に「できた」という成功体験を積み重ねる支援をおこないます。

3.心の回復を支える活動の導入

「楽しい」「心が動いた」と感じられる体験を大切に

作業療法では心身の回復を目指すホリスティックな支援を実践しています。

たとえば、音楽療法では患者さん自身が選んだ音楽を用いることで、痛みの軽減や不安の緩和に効果があるとされています。

さらに、手芸や塗り絵、書道などの創作活動等により、気分の落ち込みやせん妄のリスクに配慮しつつ「自分らしさ」や「楽しい感情」の再発見を支援します。

また、認知行動療法などのストレスマネジメントも指導しています。

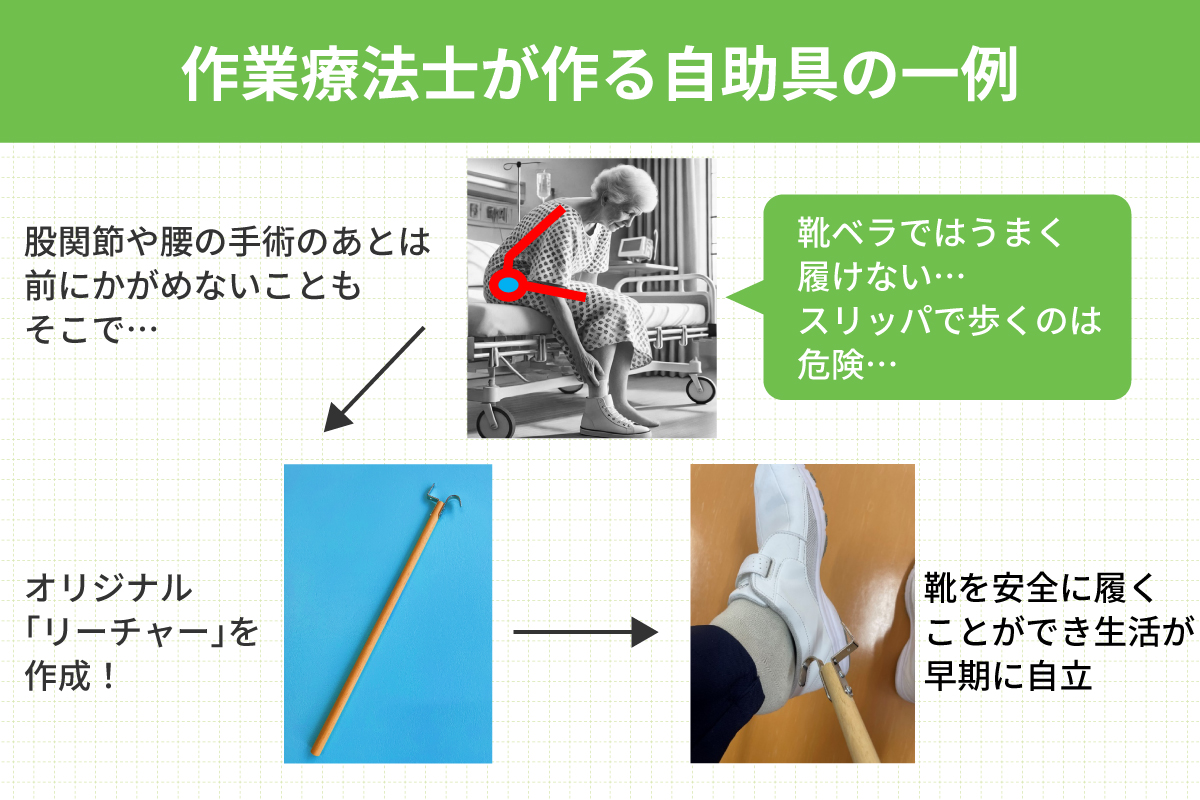

4.生活を支える道具や環境の調整

「これならできる」環境を一緒につくる

環境は私たちの生活に大きな影響を与えます。たとえば、転倒原因の約3~5割は環境に起因すると言われています。私たちは環境に注目し、安全に活動ができるよう工夫を凝らします。

「できないこと」ではなく「どうすればできるか」を考え、道具の提案や環境調整をおこなうことが作業療法の大きな特徴です。

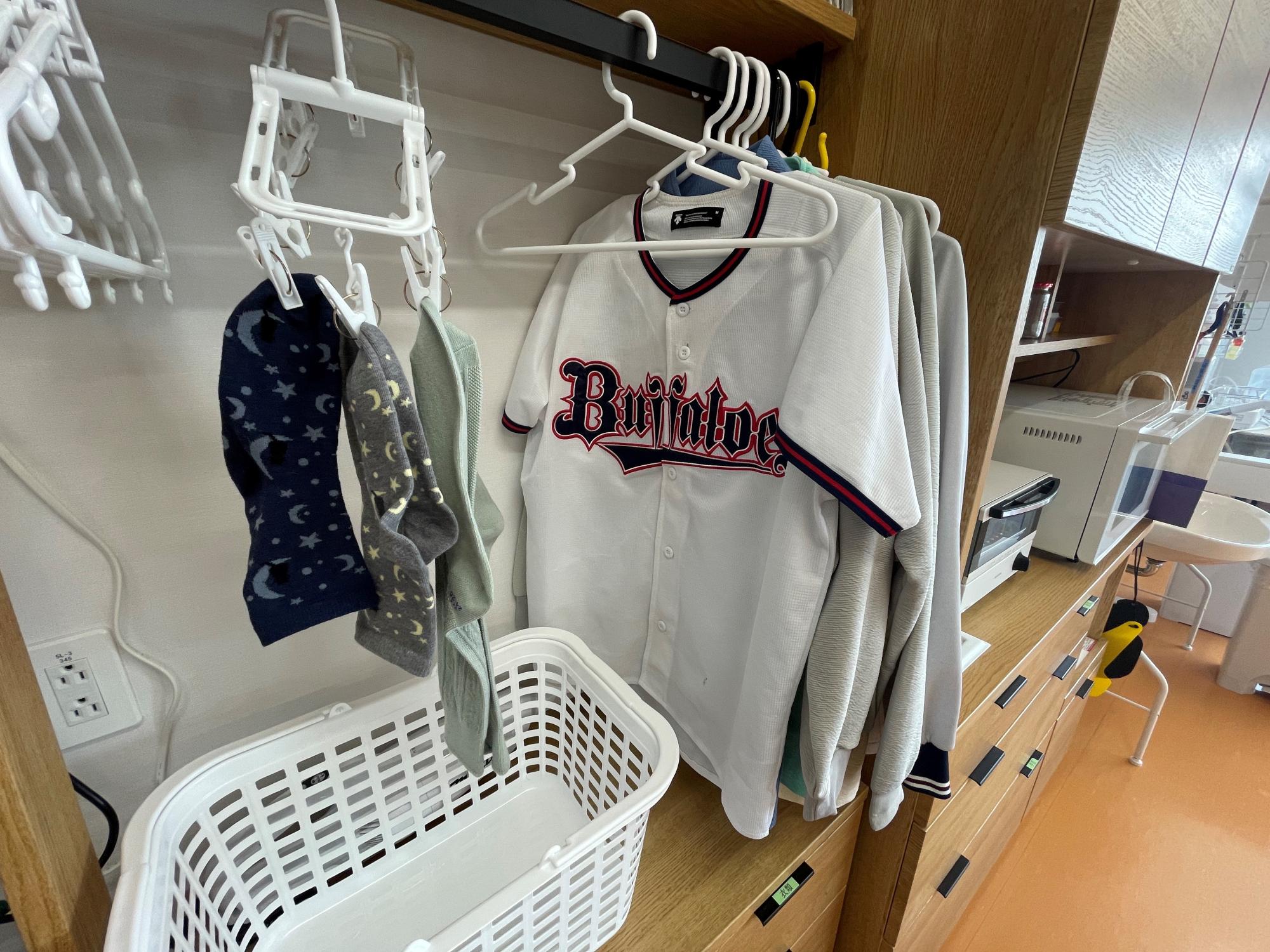

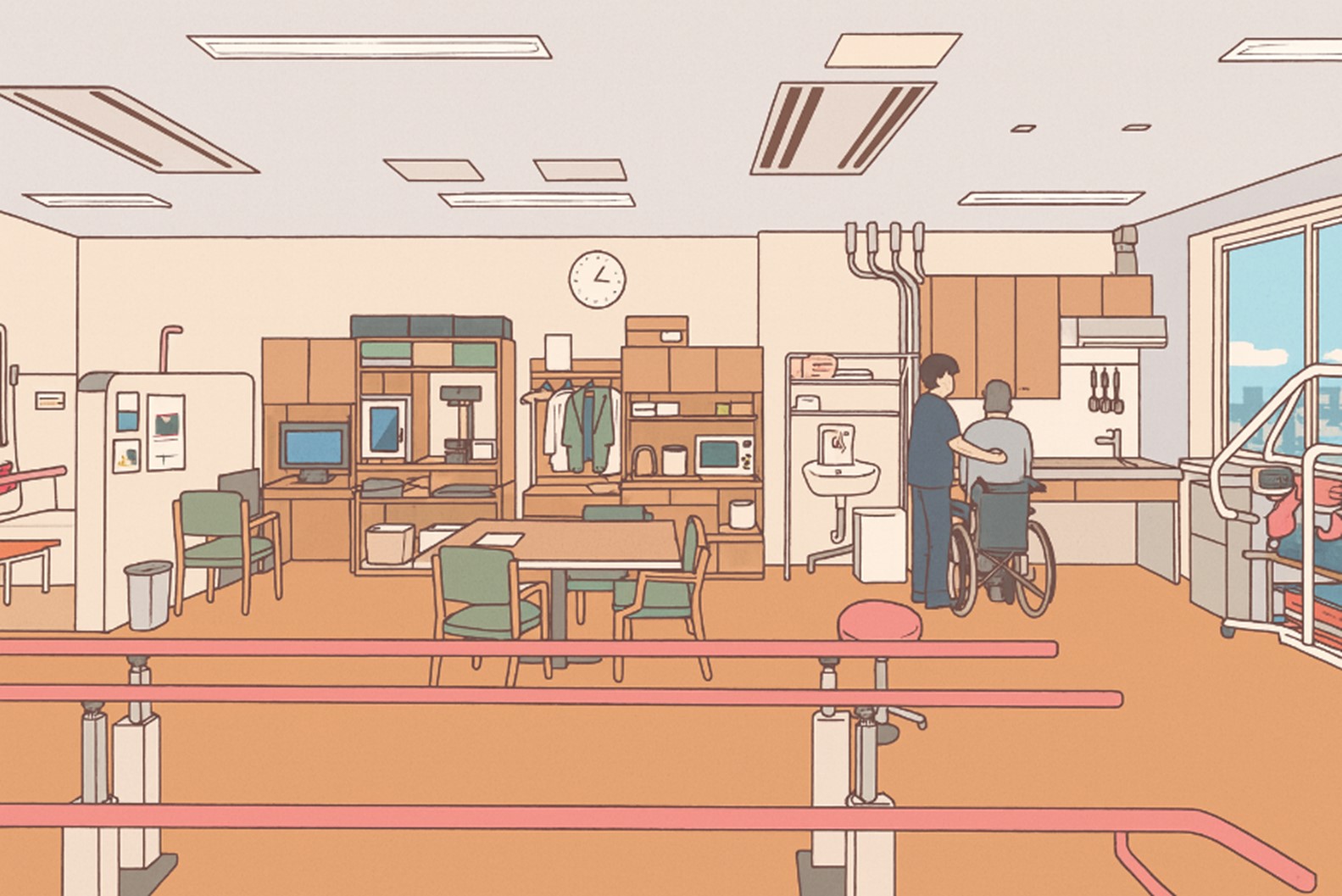

泉大津急性期メディカルセンターのリハビリ室では、患者さんが日常生活でのさまざまな生活行為に気づき、実際に体験できるよう工夫を凝らしています。

実践例

ソックスエイドは、腰をかがめにくい方でも簡単に靴下を履ける補助具です。靴下をセットしてひもを引くだけで、無理なく自分で履くことができます。

急性期の作業療法の流れ

1.生活の理解(聞き取り)

入院前の生活や日課、大切にしていた作業(家事、仕事、趣味など)についてお聞きします。また、入院によって困っていることや、退院後に再び取り戻したい生活についても確認します。

2.意味のある作業を通じた評価

作業療法で私たちが評価する対象は「動作」そのものではなく、あくまで「作業」です。

作業の成否は環境・方法・工程といった複数の要素の“組み合わせ”でおきます。

実際に作業をおこなうことで、その組み合わせがうまく機能しているのか、あるいは課題がどこにあるのかを明らかにできます。

たとえば料理の場合、握力や記憶力といった個別の能力だけでは判断できません。実際に取り組むことで、袋を開けるのが難しい、冷蔵庫にかがむ動作が負担など、具体的な困難が見えてくるのです。

3.生活行為を向上させる支援

作業療法は、いわゆる「訓練をする」ことだけを目的としたものではありません。

もちろん、身体機能を回復させるための介入や、日常生活動作の反復練習もおこないます。

しかし、作業療法の本質は、それぞれの人にとって意味のある作業を通じて生活を再構築していくことにあります。

たとえば、看護師と協力して動きやすい環境を整えたり、福祉用具の活用を提案したりすることもあります。さらに、ストレスが要因となっている場合には、心理的側面への支援もおこないます。

つまり作業療法とは、「どうすればその人の生活行為が向上するか」をあらゆる視点から考え、実現を支援することに独自の特徴があるのです。

4.マネジメントの視点

作業療法の特徴は、患者さんに直接かかわる支援だけでなく、「生活をどう成り立たせていくか」というマネジメントの視点を重視している点にあります。

たとえば、日常生活の動作をどのようにおこなえば安全で無理なく続けられるか、その工夫やコツを看護師やご家族と共有し、一緒に検討していきます。

こうした関わりによって、患者さんご本人だけでなく周囲のサポートも含めた生活全般の活性化をめざしています。

作業療法室の特徴をおしえてください

急性期の病院生活と作業療法

「急性期病院」と聞くと、多くの人は「病気を治す場所」という印象を持つと思います。

たしかに命を守る治療が最優先される場所ですが、そこで過ごす日々もまた、大切な生活の一部です。そしてこの大事な時期にこそ、作業療法士の役割があります。

急性期に入院した方の生活は、ちいさな「火種」のようなものです。病気やケガによって体も心も弱り、その火種が消えかけてしまうことがあります。

私たちOTは、その火種を守りながら、少しずつ火力を補い、再び燃え広がるように支えます。たとえば、ベッド上での身の回りの動作や食事、着替え、トイレといった日常の一つひとつを通じて「まだできること」を見つけ、それを自信につなげていきます。

泉大津急性期メディカルセンターの作業療法室では、病気や体のこと、生活環境や心のケアまで、幅広い視点で患者さんを支援します。急性期だからこそ、医学的な知識と生活に根ざした視点の両方を活かして関わることができます。これは、作業療法として成長するために大きな学びとなり、ここでしか得られない経験につながります。

短い入院期間の中で、私たちが目指すのは病気を治すことだけではありません。

その人が再び自分の火力で生活をあたため、ちょっとした雨では消えないように工夫できる力を取り戻すこと。それこそが、急性期作業療法の使命です。

1. 根拠に基づいた作業療法(Evidence-Based Occupational Therapy)

作業療法の知識や方法は日々進歩しています。

当院では、最新の研究やガイドラインを取り入れ、科学的な根拠に基づいた作業療法を実践しています。患者さん一人ひとりに合ったリハビリをおこない、安心して取り組んでいただけるよう心がけています。

2. 作業に根ざした実践(Occupation-Based Practice)

実際の日常生活でおこなう「作業」に直接かかわることが作業療法の大きな特徴です。

当院では、調理・洗濯・趣味活動など身近な行為を通して「できること」を少しずつ実感していただけるようサポートしています。

また、作業療法の理論(MOHO、OTIPMなど)を活かし、その人らしさや生活環境に合わせた個別的な支援をおこなっています。

3. こころとからだを支えるリハビリテーション

急性期に入院される方は、体の痛みや不自由さに加えて、将来への不安や生活への戸惑いを抱えることも少なくありません。

作業療法では、身体の回復を目指すだけでなく、気持ちの面にも寄り添いながらリハビリを進めていきます。

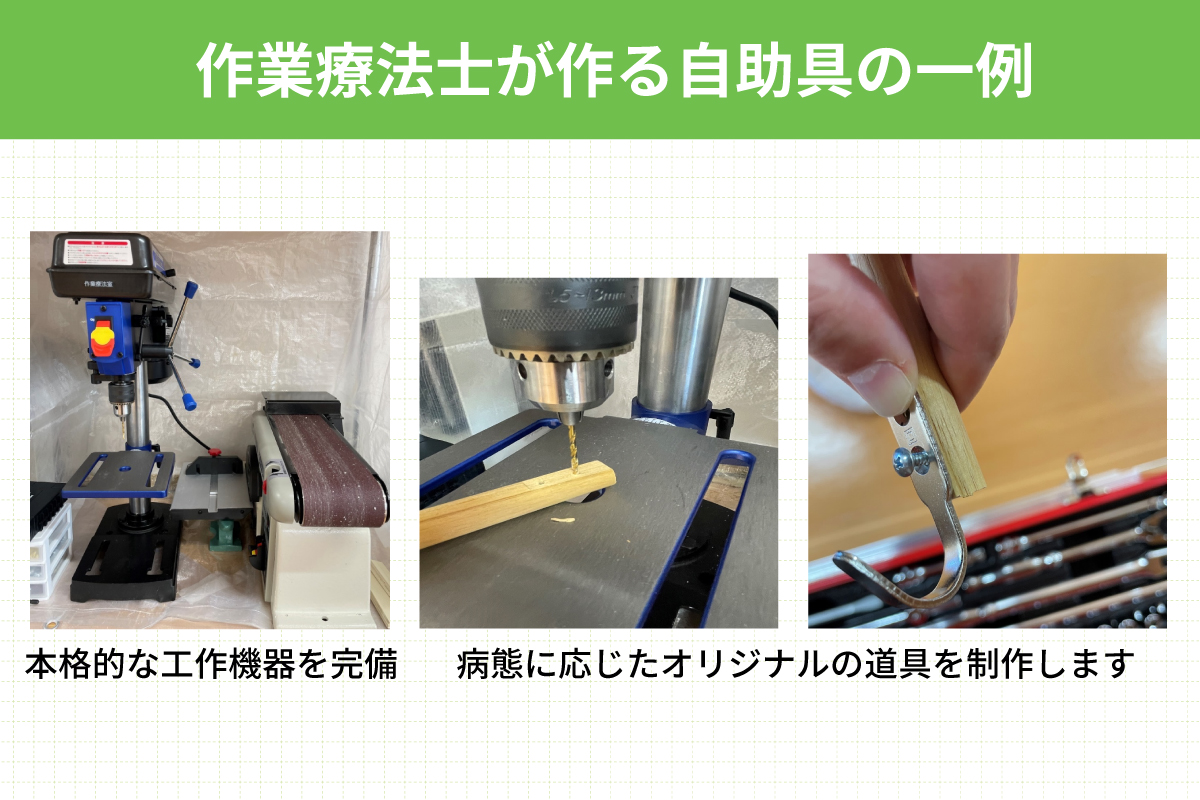

4. 福祉用具・自助具の活用

作業を「やりやすくする工夫」も作業療法の大切な役割です。

- リーチャーや自助具を使って、日常生活をスムーズにおこなえるよう支援します。

- 必要に応じて住まいの環境を整え、安全で安心できる生活づくりをお手伝いします。

5. 他職種との連携と生活行為向上マネジメント(MTDLP)

退院後も自分らしい生活を送れるよう、他職種と協力しながら支援をおこないます。

- 「どんな生活を送りたいか」という患者さんの思いを共有し、その実現をチーム全体でサポートします。

急性期は、多くの方が最初に作業療法と出会う大切な時期です。

そこで早くから「生活」や「作業」に目を向けることは、回復を後押しするだけでなく、その後の地域での暮らしを見据えた支援にもつながります。

私たちは、単なる機能回復にとどまらず、作業療法本来の役割を大切にしながら、これからの医療や地域ケアに貢献していきたいと考えています。

就職をお考えの方へ

どんな人が働いていますか?

生長会・悠人会の作業療法士の特徴は、多様な現場での経験と、広い視野を持っていることです。

当法人では、作業療法士として入職すると、急性期病院、回復期病院、地域包括ケア病棟、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、訪問リハビリ、自費リハビリなど、法人内のさまざまな施設のいずれかに配属されます。

また、希望する職員には「法人内留学制度」も設けており、別の施設でおよそ半年~1年間勤務することで、さらに経験の幅を広げることができます。

転職することなく、複数の現場を経験できる――これは、生長会・悠人会ならではの魅力です。

こうして育った作業療法士たちは、どのような現場でも対応できる柔軟さと、地域包括ケアに求められる多角的な視点を備えています。

作業療法士の声

私はもともとネジ部品の営業職に就いておりましたが「人を直接助ける仕事がしたい」という思いから作業療法士に転職いたしました。

作業療法士としてのキャリアは、法人内の介護老人保健施設「ベルアルト」から始まりました。

そこでは、認知症の方への支援や、生活に根差した作業療法を経験しました。

特に認知症ケアでは「人としてどのように関わるか」が治療効果に大きく影響することを実感し、作業療法士としての姿勢を大きく学ぶ機会となりました。

その後、府中病院に異動となり、回復期リハビリテーションにおいて回復的支援技術や住宅改修の知識を深めました。

また急性期リハビリテーションにおいては、さまざまな医学的な知識も得ることができました。

現在は泉大津急性期メディカルセンターにて、これまでの経験を活かして、医学的知見を踏まえつつ、早期から生活行為の促進を図る介入をおこなっています。

また、これらの幅広い知識や技術は、難病支援にも役立っており、地域の患者会への参加や、営業職時代に培った工作技術を活かして自助具の作成などもおこなっています。

法人内では「テクノエイドグループ」に所属し、他施設のメンバーと共に、福祉用具や自助具を活用した支援の在り方について日々研究を重ねています。

このように、これまでの幅広い経験を通して自分の得意分野を活かしながら、自分らしく働ける環境に感謝し、今後もよりよい支援ができるよう努めてまいります。

作業療法室の「はたらきかた」

それは「余裕」です。

セラピスト自身が、心と体に“余裕”を持つこと。それは決して怠慢ではありません。

むしろその余白こそが、安全で質の高いリハビリを支え、学びを深めるための基盤になります。

よく働き、よく学び、よく休み、よく楽しむ。

この循環をつくるために、私たちは次のような姿勢を大切にしています。

- 患者さんの笑顔と健康という本来の目的に立ち返り「やるべきこと」に集中する

- 日々、業務の効率化を意識する

- 目の前のことに追われすぎず、未来を見据えた行動を選ぶ

- 互いに協力し、助け合う関係を築く

これらは、作業療法においても同じです。

作業療法において重要なのは、「たくさんやるほど良い」という考えではなく、本当に自分にとって「大切なこと」をおこなうこと。

作業療法士自身が、自分の大切な「作業」に気づき、それを楽しんでいること。その実感こそが、よい作業療法につながると私たちは信じています。

他の誰かと比べるのではなく「自分らしく」「自分のペースで」成長を楽しむこと。そのあり方自体が「余裕」のある専門職の姿なのだと思います。

作業療法室の一日の流れ

- 8:45

朝礼

一日の始まりは朝礼から!

みんなで今日の予定や状況を共有することから始まります。 - 9:00

午前

カルテで情報を収集。

病棟とリハビリ室が近いのでスムーズに作業療法を進められます。

- 12:30

休憩

院内の食堂はおいしくコスパ良好と評判!

毎日のメニューを楽しみにしています。

愛妻弁当を広げている人も。

それぞれの方法でしっかり午後の集中力をチャージします。

- 13:30

午後

委員会活動への参加や多職種との情報交換も。

多職種の距離感の近さが自慢です。当院での経験のすべてが医学的リハビリテーションの学びの場です。

私たちは日々の気づきを大切にし、現場でともに学び成長することを目指しています。

- 17:15

退勤

しっかり休んで私たち自身も自分らしくを追及。

みなさんにエネルギーを還元します。

私たちの想い

この地域の笑顔と元気を守る冒険が、ここから始まります。

1955年の創設以来、私たち生長会・悠仁会は泉州の人々の声に耳を傾け、その時々に本当に必要とされる医療とケアを届けてきました。

急性期から在宅、そして予防へ――

切れ目のないトータルヘルスケア体制は、地域とともに歩み、自然と育まれてきたものです。

そして2024年12月、私たち泉大津急性期メディカルセンター 作業療法室は、この地域の新たな一員として、その一歩を踏み出しました。

私たちの冒険の目的は、ただ一つ。

泉州地域の、笑顔と元気を守ること。

この地域に暮らす人々こそが、物語の主人公。

私たちは、その物語の「よきパートナー」として、ときに寄り添い、ともに歩み、ともに未来をつくるために、生活の“作業”を通じて、命と暮らしを支え続けています。

しかし、冒険はいつもやさしいものばかりではありません。

社会の変化、高齢化、孤立、そして新たな課題――

まるで強敵のように次々と現れます。

それでも、私たちの願いは変わりません。

この地域から笑顔や元気が失われることのないように。

この地域の未来を、ともに創るために。

そして何より、一人ひとりが“自分らしく生きる”物語を歩み続けられるように。

私たちは、みなさんを支える最高のチームの一員でありたいと願っています。

そして、そんな私たち自身も、“自分らしく生きる”物語の一員です。

そんな未来を創るための、私たちの合言葉。

「みんなでレベルアップ」

恵まれた医学的リハビリテーションの経験ができる絶好の「場」を持ち、一歩一歩、経験値をためながら。

ここには仲間がいます。

自分らしく。

ともに学び合い、支え合い、笑い合いながら。

みんなでレベルアップし、この社会の課題に立ち向かい、未来を支えるチカラへと変えていきたい。

もしよろしければ――

あなたも、この冒険の仲間になってくれる日を、私たちは心から楽しみにお待ちしています。

コラム① 作業療法の歴史

作業療法は「作業(Occupation)」を通して人の健康や生活を支える専門職です。その考え方は非常に古い歴史を持ち、時代ごとに理論や実践が発展してきました。ここでは、その背景をやさしくご紹介します。

古代に芽生えた考え方

作業療法のルーツは、古代ギリシャやローマにさかのぼります。ギリシャの医師ヒポクラテスは「規則正しい生活や活動こそが健康の基本である」と説き、ローマの医師ガレノスも「体を動かすことや作業することが心身を健やかに保つ」と考えました。つまり、生活の中の活動が健康に役立つという視点は、すでに古代から存在していたのです。

近代作業療法の原型:ピネルと「道徳療法」

18世紀末、フランスの精神科医フィリップ・ピネルは、精神疾患を持つ人々を拘束から解放し、人間性を尊重する治療を始めました。農作業や音楽、手工芸といった意味ある活動を生活に取り入れることで、心の回復をめざしたのです。これは「道徳療法」と呼ばれ、後の作業療法の基盤となりました。

作業療法の確立:20世紀初頭のアメリカ

作業療法が専門職として形を整えたのは20世紀初頭のアメリカです。1917年にはアメリカ作業療法協会(AOTA)の前身が設立され、医師・看護師・建築家・ソーシャルワーカーなど多様な専門職が「作業を治療に生かす」という実践を体系化しました。

この流れを支えた重要な背景として、以下の3つが挙げられます。

- プラグマティズム(Pragmatism)

アメリカで発展した哲学で、「真理とは実際に役立つ結果をもたらすものである」と考えます。ジョン・デューイらによって教育や医療にも広がり、作業療法は「やってみることで変化が生まれる」という姿勢を大切にするようになりました。

- アーツ・アンド・クラフツ運動(Arts and Crafts Movement)

19世紀末のイギリスで広まった運動で、「産業化の大量生産ではなく、人の手による創造的な作業に価値がある」と提唱しました。陶芸や木工、編み物など手仕事を通じて人間性を取り戻す考え方は、作業療法の実践に強く影響を与えました。

- アドルフ・マイヤー(Adolf Meyer)の思想

精神科医マイヤーは「人の健康は、仕事・遊び・休養・睡眠のバランスによって保たれる」と考えました。彼は、人間を「習慣を持つ存在」と捉え、乱れた生活リズムを“作業”を通して整えることの大切さを示しました。

世界大戦と作業療法の広がり

第一次・第二次世界大戦では、多くの負傷兵の社会復帰が課題となり、病院や地域で作業療法が急速に制度化されました。農作業や工芸、日常動作の訓練を通じて兵士たちが自信を取り戻す姿は、作業療法の効果を社会に示す大きなきっかけとなりました。

作業療法の本質とこれから

作業療法は本来「身体だけ」や「心だけ」を見るのではなく、人の生活全体を支える全人的なアプローチとして発展してきました。しかし20世紀の医療の中では、一時的に「機能回復だけ」に偏る時期もあり、その本質が見えにくくなることもありました。

現在、日本の医療や介護では「地域包括ケア」が重視されています。これは、病気や障害があっても、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう、医療・介護・福祉・生活支援が一体となって支える仕組みです。その実現に向けて、作業療法は「その人がどんな作業をしながら生きていくのか」を共に考え、支える役割を担っています。

また人生100年時代ともいわれ、平均寿命が延伸してきいるなか、何のために生きるるのか?なにをして喜ぶのか?わからないまま生きるのはいやですよね。

単なる医療の枠を超え、「生活を取り戻し、豊かにしていくための支援」こそが作業療法の本質であり、これからも社会の中で大切な役割を果たしていくことでしょう。

コラム② 「作業」のもつ哲学的な背景

作業療法でいう「作業(Occupation)」は、ただ手を動かすだけの活動ではありません。実は学術的にも深い意味があり、現代の教育の考え方とも通じています。

作業療法に影響を与えた「プラグマティズム」という哲学

作業療法の「作業」という考え方の土台には、アメリカの哲学者ジョン・デューイ(John Dewey, 1859–1952)の思想があります。デューイは、人が知識を得るのは本を読むだけではなく、現実世界での経験を通して行動や考え方が変わっていくと考えました。

この考え方は「経験主義」や「プラグマティズム(実用主義)」として知られています。

プラグマティズムとは、物事の価値や正しさは、それを試したときに得られる実践的な成果や役立ち方で判断されるという哲学です。

たとえば、牛の世話をする作業を通して牛乳の生産を学ぶように、実際に体験することで知識が身につき、生活に活かせることが大事だ、とデューイは説きました。

デューイは教育の中で「Occupation(オキュペーション)」を、単なる手作業ではなく、考えながらおこなう社会的な活動と考えました。

子どもたちは、料理や園芸、木工などの実生活に根ざした活動を通して、協力しながら知識や技能を学び、社会の一員として成長していくのです。

この考え方は現代の教育システムにも色濃く受け継がれています。

作業療法は、このデューイの考え方に大きな影響を受けています。教育での「オキュペーション」の考えを、個人の健康や幸福を支える医療の場に応用したのです。

作業療法では、単に動作を練習するのではなく、本人にとって意味ある「作業」を実際に体験することに重きを置きます。

「作業」とは私たちの経験を生みだす具体的な活動です。

たとえば、病気や怪我で生活に制限がある人が、料理や庭仕事、音楽などの作業を再び経験すると、次のような内面的な変化が生まれます。

- 「以前のように、あるいは新しいやり方で、これができた!」という有能感の回復

- 「これをしている自分は自分らしい」と感じられる自己認識の再構築

- 「まだこんなことができるんだ」という自己効力感や自信の向上

こうした変化は、口で説明されただけでは得られません。身体と心を一緒に使った経験を通してこそ、人は世界の見方が変わり、生活の質や心の安定を取り戻すことができるのです。

現代の研究でも、私たちの「価値」を明確にし、その「価値」に基づく行動をおこない、それに「意味」を見出していることが、幸福感や健康にポジティブな影響を与えることが科学的に示されており、作業療法ではそのサポートをおこなっています。

コラム③ 作業療法士は“ナビゲーター”

作業療法士は車にたとえると、よりイメージしやすいかもしれません。

理学療法士が「車の整備士」だとすれば、作業療法士は「助手席に座るナビゲーター」です。理学療法士は、サスペンションやボディのゆがみ、エンジンの出力や空気の取り込みなどをチェックし、身体という“車”を安全かつ快適に走れるように整備します。

一方、作業療法士の役割はこうです。

- 「そもそも、この車でどこに出かけたいですか?」

- 「まずは、行けそうな場所から走って、自信をつけてみましょう」

- 「どんなルートを選べば走りやすいか、一緒に考えてみましょう」

- 「途中での休憩や、寄り道の楽しみも含めて、“ドライブそのもの”を味わえるようにしましょう」

つまり、作業療法士は、単に身体を使えるようにするだけでなく、「その人がどう生きていきたいか」「何を大切にしたいか」といった目的地に寄り添いながら、その道のりを支える存在と言えるでしょう。