放射線室

検査についてCT一覧に戻る

CTって?

CTは、“Computed Tomography”の略で、日本語に直すと「コンピュータ断層撮影」と訳されています。

エックス線を人体に照射し、その透過エックス線を人体の周囲360°にわたって収集し、コンピュータで解析処理を行います。人体の内部の構造を“断面”として得ることができます。これがCTの基本的な原理です。撮影部位にもよりますが、おおむね検査時間は5分から15分程度です。

放射線の被ばくは検査部位や体格によっても異なりますが、腹部CTの場合は10mGy程度です。一概には言えませんが、放射線量と画質は相関する傾向があるため、医師と診療放射線技師が相談の上、診断に最適な放射線量を用いて検査を行っています。

診断目的により、造影剤とよばれる薬剤を併用することで、より詳しく構造や機能を評価する場合もあります。

一般的には血管の様子や、炎症または腫瘍の存在が疑われる場合などに造影剤は使用されます。

CT検査で用いる造影剤は、ほとんどの場合ヨード(I)の化合物で、静脈内に直接投与されます。亜急性毒性、生殖器への作用なども問題ないとされています。副作用として、吐き気・嘔吐・熱感・じんましんなどが確認されていますが、発現率はそれらすべてを合わせても1~5%未満です(他の薬剤と同様、アレルギーの発現を完全に予測することは不可能です)。

造影剤にアレルギーの既往がある方や喘息の方、腎臓の機能に障害のある方などは、リスクが高いとされており注意が必要です。事前に、担当医師へご相談ください。

造影剤を実際に使うかどうかは、検査する部位やその目的と患者さまの状態を考慮して、担当医師や放射線科医師が決定しますので不明な点があれば、その都度ご相談ください。

CT検査の種類

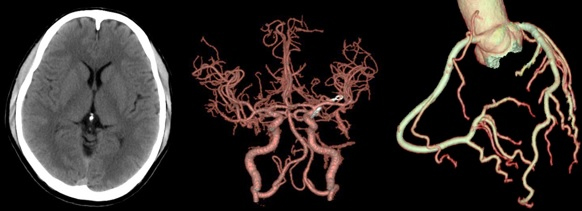

1.頭部CT

頭痛や各種神経症状、打撲などによる外傷で、脳や頭蓋に異常が疑われる場合に行なわれます。

特に、頭蓋内出血に対する検出率が高いことが知られています。また、造影剤を使うことで、腫瘍や脳動脈瘤などの検出にも有用です。

2.腹部CT

腹部には非常にたくさんの臓器があり、その構造も複雑です。

それら臓器の解剖や、病変の評価、検索にCTは非常に有用です。

3.腹部3D-CTA

薄い断層画像をまとめて扱うことで3次元画像(立体像)を作成することが出来ます。それにより疾患と他臓器の関わり合いを視覚的につかむことが容易になり、手術などの治療に有効な画像を提供することが出来ます。

さらに、造影剤を注入しながら撮影する事で、血管や血流の豊富な臓器の構造を立体的・連続的に把握する事が出来ます。

また、一口に“3D”と言っても様々な画像処理・表示法があります。検査目的や症例に応じて適切な処理を行います。

4.冠動脈3D-CTA(心臓CT)

心電図を併用してCT撮影することにより、心臓を栄養する血管(冠動脈)の血行状態を把握することが出来ます。主に狭心症や心筋梗塞などの心疾患を疑う場合に行われます。基本的には造影剤を注入しながらの検査となります。

撮影は数回ほど息を止めるだけですが、検査前に安静にして心電図の確認を行い、場合によっては脈拍を整える薬や血管を拡張させる薬などを使用することがあります。これらの処置を含めると検査時間は個人差はありますが、1時間程度を要する場合があります。

撮影時の息止めがうまく行えない場合や、脈拍が安定していない(高度の頻脈や期外収縮など)場合は、残念ながらこの検査は適していません。

また、石灰化が強い症例やステント(血管を広げるために血管内に固定する筒状の金属)がある場合は、その部分の評価が難しいことがあります。

CT検査を受ける患者さまへのお願い

撮影範囲に金属がある場合、その周囲の画質が低下します。そのため更衣をお願いしています(プラスチックのボタンなどは問題ありません)。

インスリンポンプ・持続グルコース測定器(リブレセンサーなど)は検査前に必ず取り外しをお願いいたします。

現在妊娠されている方、授乳中の方は検査前に医師または担当技師にご相談ください。

CT造影検査の諸注意

造影検査では、検査前の食事のみ絶食して頂きます。

例えば、午前中の造影検査では、朝食だけ絶食してください。

午後から造影検査をされる方は、昼食だけ絶食してください。

検査前は絶食ですが、水分は適度にお取りください。

脱水状態で造影検査をされますと、かえって副作用を誘発する可能性があります。

※造影検査後の諸注意

検査終了後は普段どおりに生活していただいて結構です。

他の検査や疾患等で食事制限されていないようでしたら、食事も普段どおりとっていただいて結構です。

入浴や運動をしていただいても検査後はほぼ支障ありません。

検査後一日は水分を多くとってください。造影剤は尿と一緒に排泄されますので、検査後一日は水分を多くとって排尿するようにしてください。

遅発性副作用の予防にもなります。ただし、医師から水分摂取の制限をされている方は、その指示にしたがってください。無理に水分をとることはありません。

検査後一日二日は体の様子にご注意ください。もし、お家に帰られた後でも、気分が悪くなったり、頭痛・発疹・蕁麻疹等の体に異常を感じましたらご遠慮なく病院に連絡ください。ごく稀に遅れてから(遅発)副作用が起こる場合もがあります。

※造影検査では、心理的不安感が副作用を起こす大きな要因とされています。検査について何か解らない点や不安ごとがありましたら、遠慮なく担当医または検査担当者にお申し出ください。

CT検査における放射線被ばくについて

放射線は現代の医療に欠かせませんが、短期間のうちに大量に浴びると身体への影響も問題となることがあります。ただし、通常、必要な検査等をお受けいただく場合は放射線の影響を心配する必要はありません。

放射線検査における被ばく線量の最適化プロセスを推進するためのツールに、診断参考レベル(DRLs)があります。(国単位で報告されています)

当院ではこの日本の診断参考レベルを放射線検査の指標として、DRLsの値より高い場合は、適正な線量の見直しを行い、低い場合は画質と診断能の担保が出来ているかを確認し、放射線被ばく線量の最適化を行っています。

当院は(公社)日本診療放射線技師会の医療被ばく低減施設認定を取得しており、患者さまの医療放射線被ばくの正当化と最適化を実践しています。

参考)日本の診断参考レベル(DRLs2025)と当院との比較

頭部単純ルーチン: DRLs CTDIvol67mGy 当院 45mGy

上腹部~骨盤相: DRLs CTDIvol 13mGy 当院 11mGy