総合整形外科

主な治療肩・上肢のスポーツ専門外来一覧に戻る

肩の痛みでお困りの方へ

近年、運動の重要性が広く認知され、様々な年代でスポーツ活動が盛んに行われるようになりました。しかし残念ながら、スポーツ活動には様々な外傷や障害がつきものです。一般的な整形外科では、症状のある疾患に対する治療が主ですが、それだけでは受傷前のパフォーマンスを取り戻せないケースも少なくありません。スポーツ医学では、単に症状を改善するだけでなく、その症状を引き起こす根本原因である機能低下を改善することが重要だと考えています。

当院の肩・上肢のスポーツ専門外来では、患者さんそれぞれの生活背景や病状に合わせて、内服薬の処方、超音波ガイド下での注射、運動指導、日常生活指導など、まずは保存的治療を基本としています 。しかし、保存的治療で改善が見られない場合や、機能低下に伴い関節の解剖学的な構造に損傷がある場合には、手術的治療が必要となることもあります 。

症状改善後も機能を維持し、障害の予防、万が一の受傷時の治療、そして競技復帰までの手厚いサポートが不可欠です。そのため、リハビリテーションとの密な連携が欠かせません。

当院で治療可能な主な肩関節疾患

- 肩腱板断裂

- 肩関節不安定症(脱臼・亜脱臼)

- 変形性肩関節症、関節リウマチ(肩)

- 石灰化腱板炎

- 肩インピンジメント症候群

- 五十肩(凍結肩)

- スポーツ肩/投球障害

当院へのご相談:肩専門医がサポートいたします

肩の痛みや違和感は、放置すると悪化する可能性があります。当院の肩専門外来では、スポーツ肩・投球障害にも特化した専門医が、患者さん一人ひとりの状態を丁寧に診察し、最適な治療計画を分かりやすく提案いたします。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

担当医紹介

中井 秀和

この度、2025年7月1日よりベルランド総合病院 整形外科に着任いたしました、中井 秀和と申します。

これまでは大阪警察病院にて、肩関節疾患の治療と研究に邁進してまいりました。

これまでの経験を活かし、地域の皆様の肩の痛みの診断・治療に貢献できるよう尽力いたします。

・趣味:サウナ、ラグビー

・日本代表~スクールと全てのカテゴリーにおいて、ラグビーのマッチデイドクターをしております。

略歴

- 2009年:関西医科大学医学部 卒業

倉敷中央病院 初期臨床研修 - 2011年:倉敷中央病院 整形外科

- 2016年:運動器ケア しまだ病院 整形外科 医長(肩・肘関節外科)

- 2021年:第二大阪警察病院 整形外科 医長(肩・上肢スポーツ)

- 2025年:大阪警察病院(統合)整形外科 医長

資格

- 日本整形外科学会:専門医

- 認定運動器リハビリテーション医

- 認定リウマチ医

- 認定スポーツ医

- 日本スポーツ協会公認スポーツドクター

- リバース型人工肩関節(2017~)

- PHICIS(Pre Hospital Immediate Care In Sports)Level2

- 大阪府ラグビーフットボール協会 医務副委員長

- 関西ラグビーフットボール協会 医務委員

肩腱板断裂

肩の痛みや腕が上がらないといった症状で悩んでいませんか?もしかしたら、それは「肩腱板断裂(かたけんばんだんれつ)」かもしれません。特に40歳以降から増え始め、五十肩と間違われることも多いこの疾患について、原因から最新の治療法まで、分かりやすく解説します。

肩腱板断裂とは?

肩腱板断裂とは、肩関節を安定させ、腕を動かすために重要な役割を担う「腱板」というインナーマッスル(筋肉の腱)が断裂してしまった状態です。腱板は「棘上筋(きょくじょうきん)」「棘下筋(きょっかきん)」「肩甲下筋(けんこうかきん)」「小円筋(しょうえんきん)」という4つの筋肉から構成されており、これらが協調して働くことで、肩の複雑な動きを可能にしています。

この腱板が骨から剥がれたり、裂けたりすることで、痛みや機能障害が引き起こされます。

主な原因

腱板断裂は、一つの原因だけでなく、複数の要因が絡み合って発生することが多いです。

加齢による変性

年齢を重ねるとともに、腱板の柔軟性が失われ、もろくなります。血流も悪くなるため、小さな傷が治りにくくなり、徐々に断裂が進行することがあります。特別なきっかけがなく、日常生活の動作の中で断裂が起こるケースの多くがこれにあたります。

外傷

転んで手をついた、重いものを持ち上げた、スポーツで肩を強く打ったなど、一度の大きな力で断裂することもあります。

使いすぎ(オーバーユース)

野球の投球動作やテニス、水泳といった腕を繰り返し上げるスポーツや、重労働などで肩を酷使することも、腱板を傷つける原因となります。

その他、喫煙や糖尿病、遺伝的要因などもリスクを高めると考えられています。

肩腱板断裂の主な症状

症状の現れ方は、断裂の大きさや原因によって様々ですが、以下のような特徴があります。

肩を動かした時の痛み

腕を上げ下げする途中(特に60度~120度の角度)で痛みが強くなることが多いです(有痛弧徴候)。

夜間痛

夜、寝ている時に痛みで目が覚めることがあります。特に、痛い方の肩を下にして寝ると痛みが強まります。

筋力低下

腕に力が入らない、物を持ち上げられない、腕が重だるく感じるといった症状が出ます。

可動域の制限

「髪をとかす」「背中のファスナーを上げる」といった、腕を捻る動作がしづらくなります。

軋轢音(あつれきおん)

腕を動かすと、肩で「ジョリジョリ」「ゴリゴリ」といった音がすることがあります。

- 五十肩(肩関節周囲炎)との大きな違いは、五十肩では関節が固まって腕が上がらなくなる(拘縮)ことが多いのに対し、腱板断裂では痛みがあっても、反対の手で支えれば腕を上げることができる場合が多い点です。

診断方法

肩の痛みを感じたら、自己判断せずに整形外科を受診することが重要です。診断は以下の方法を組み合わせて行われます。

1.問診・診察

症状が始まった時期やきっかけ、痛みの種類などを詳しく聞き取ります。医師が腕を動かして痛みの出る角度や筋力を調べる徒手検査を行います。

2.画像検査

- 超音波(エコー)検査

簡便に腱板の状態をリアルタイムで観察でき、断裂の有無や程度を診断するのに非常に有用です。 - MRI検査

腱板やその周りの筋肉、軟骨の状態を非常に詳しく見ることができるため、最も精度の高い診断方法です。断裂の大きさや形、筋肉の状態まで評価でき、治療方針の決定に役立ちます。 - X線(レントゲン)検査

腱板そのものは写りませんが、骨の変形や、骨と骨の間隔が狭くなっていないかなどを確認し、他の疾患との鑑別に役立ちます。

治療法について

治療法は、断裂の大きさ、年齢、活動レベル、症状の強さなどを総合的に考慮して決定され、大きく「保存療法」と「手術療法」に分けられます。

保存療法

断裂が比較的小さい場合や、高齢で活動性が高くない場合、症状が軽い場合には、まず手術以外の保存療法が選択されます。

- 安静

肩に負担のかかる動作を避けます。 - 薬物療法

痛みを和らげるために、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の飲み薬や湿布薬を使用します。 - 注射

痛みが強い場合、肩峰下滑液包(けんぽうかかつえきほう)という空間に、炎症を抑えるステロイドや、関節の潤滑を改善するヒアルロン酸を注射することがあります。 - リハビリテーション

痛みが落ち着いてきたら、残っている腱板の機能を高めたり、肩周りの筋肉のバランスを整えたりする運動療法(振り子運動やストレッチなど)を行い、肩の可動域と筋力の回復を目指します。

手術療法

保存療法を3ヶ月以上続けても症状の改善が見られない場合や、断裂が大きい場合、外傷による断裂、若い方やスポーツ・仕事への復帰を強く希望する場合には、手術が検討されます。

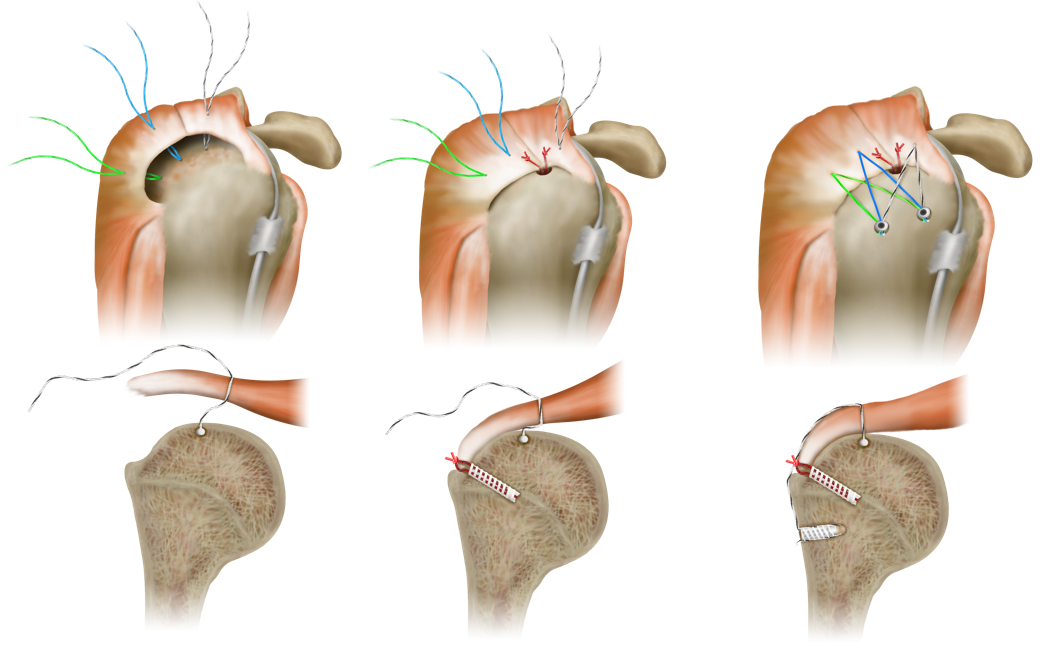

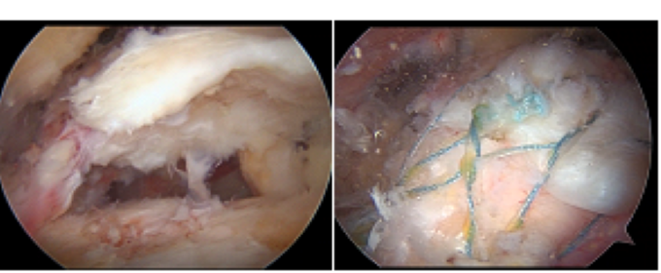

現在の手術は、関節鏡(内視鏡)を用いて小さな切開で行う「関節鏡視下腱板修復術」が主流です。この手術は、傷が小さく、術後の痛みが少なく、回復が早いというメリットがあります。手術では、剥がれた腱板を糸のついたアンカー(ネジのようなもの)を使って、元の骨の位置に縫い付け固定します。

特に修復可能な症例には、triple-row法を用いて治療しております。従来のsuture bridge法(2列にアンカーを挿入)と比較して、triple-row法(内側、中間、外側の3列にアンカーを挿入)は、術後の再断裂率が低いことが報告されています。(Tanakaら)

断裂が大きく修復が困難な場合には、筋前進術(筋の付着部を剥がして引き出す)、筋移行術、リバース型人工肩関節置換術など、患者さん一人ひとりの状況に合わせた様々な治療法を提供しています。

術後のケア

手術後は、縫合した腱が再び断裂しないように、4~6週間ほど装具で肩を固定します。この期間中から、理学療法士の指導のもとで慎重にリハビリを開始し、徐々に肩を動かしていきます。仕事やスポーツへの完全復帰には、数ヶ月から半年以上かかることが一般的です。

肩の痛みが続く場合は、放置せずに早めに専門医に相談しましょう。適切な診断と治療を受けることで、つらい症状を和らげ、再び快適な日常生活を取り戻すことが可能です。

肩関節不安定症(脱臼・亜脱臼)

原因、症状、治療、そして繰り返さないために

.png)

肩関節不安定症(脱臼・亜脱臼)は、スポーツや日常生活での転倒など、強い外力が加わることで上腕骨頭(腕の骨の先端部分)が肩甲骨の関節窩(くぼみ)から外れてしまう状態で、完全に外れると「脱臼」、部分的に外れると「亜脱臼」と呼ばれます。

激しい痛みを伴い、腕を動かせなくなるのが特徴です。全脱臼の中でも最も頻度が高く、特に若い世代のスポーツ選手に多く見られます。

一度脱臼すると再発しやすくなる「反復性肩関節脱臼」に移行することもあるため、適切な初期治療とリハビリテーションが非常に重要です。

肩関節脱臼の主な原因

肩関節は、人体の関節の中で最も可動域が広い反面、構造的に不安定な部分でもあります。肩甲骨の浅いくぼみ(関節窩)に、腕の骨(上腕骨)の先端がはまっているような構造をしています。

脱臼は、主に以下のような原因で発生します。

スポーツ外傷

ラグビー、アメリカンフットボール、柔道などのコンタクトスポーツでの衝突や転倒、あるいは野球のヘッドスライディングなどで、腕が外側に強く開かれたり、後ろに反らされたりした際に起こります。

転倒

日常生活で転んだ際に、手や肘をつくことで肩に強い衝撃が加わり、脱臼することがあります。

強い衝撃で肩を強打した場合にも発生します。

若年者では、初回の脱臼が比較的弱い力で起こり、それが原因で関節を支える靭帯や関節包(関節を覆う袋)が損傷し、反復性脱臼へと移行しやすくなる傾向があります。

肩関節脱臼の主な症状と診断

肩関節脱臼では、以下のような症状が現れます。

激しい痛み

脱臼した瞬間に、肩に激しい痛みが走ります。

運動制限

痛みのため、腕をほとんど動かすことができなくなります。

変形

肩の丸みがなくなり、平坦に見えたり、骨がずれているのが外見から分かったりすることがあります(健常な側と比較すると分かりやすい)。

腫れ

時間の経過とともに関節周りが腫れてきます。

しびれ

脱臼に伴い、腕の神経が圧迫されたり損傷したりすると、腕や手にしびれが生じることがあります。

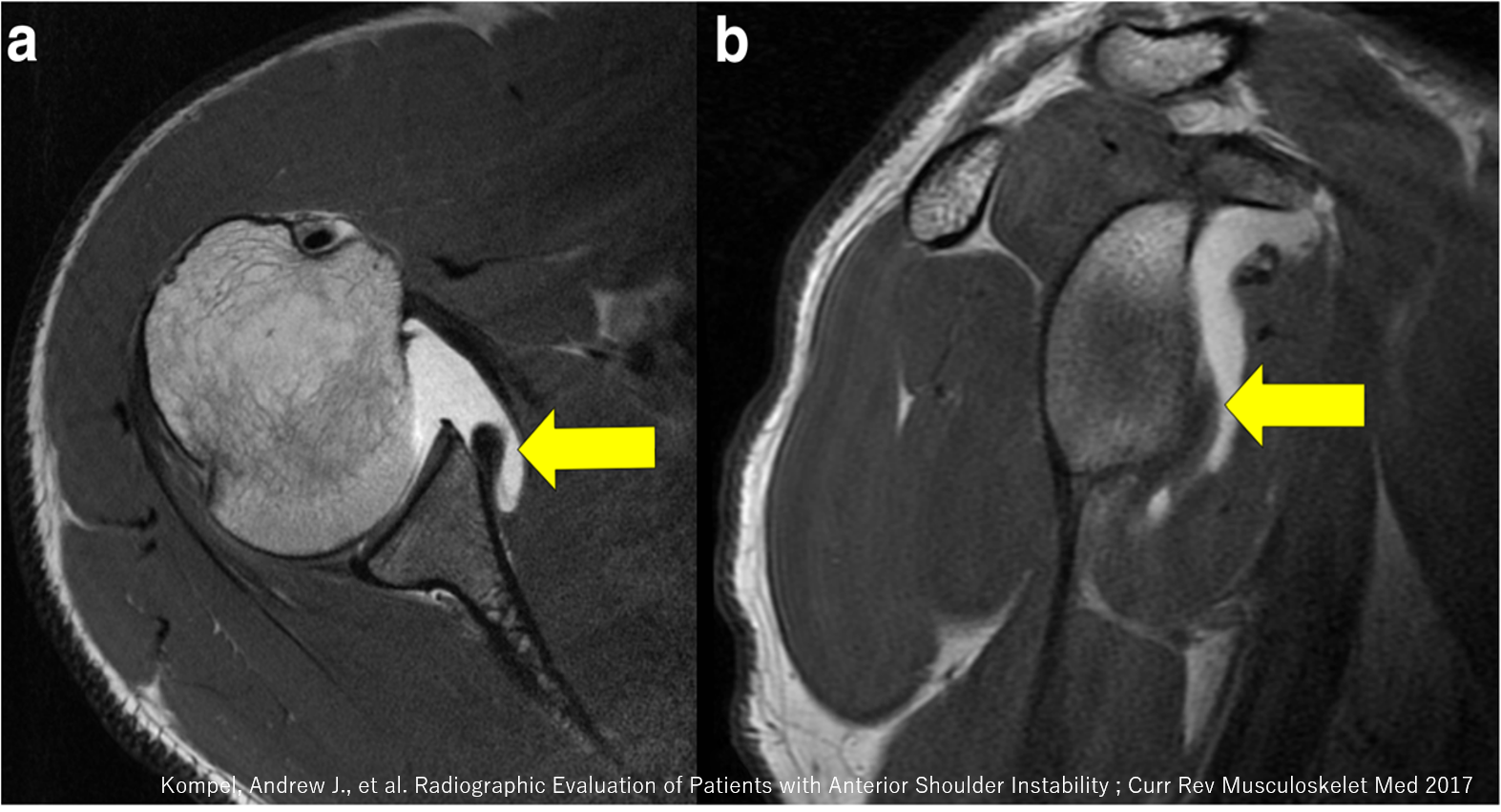

診断は、主に医師による問診と身体診察で行われます。多くの場合、視診と触診で脱臼の有無や方向を判断できます。さらに、骨折の合併がないかなどを確認するために、X線(レントゲン)撮影が行われます。反復性脱臼が疑われる場合や、より詳細な損傷の評価が必要な場合には、CT検査やMRI検査が追加されることもあります。

肩関節脱臼の種類と治療法

肩関節脱臼は、上腕骨頭がどの方向に外れるかによって、主に以下の種類に分けられます。

前方脱臼

最も多く(95%以上)、腕が外転・外旋された状態で後方から強い力が加わることで発生します。

後方脱臼

比較的稀で、てんかん発作や電気ショックによる痙攣、あるいは体の前方から強い力が加わった際に起こります。

治療の第一歩は、外れた関節を元の位置に戻す「整復」です。整復は、専門知識のない人が行うと、骨、血管、神経などをさらに傷つける危険があるため、必ず医師の診察を受けてください。

整復後、再脱臼を防ぐために、三角巾やアームスリングなどで肩を2〜3週間固定します。固定期間が終了したら、可動域を回復させ、筋力を強化するためのリハビリテーションを開始します。

初回脱臼・亜脱臼

受傷後間もない時期であれば、保存的治療も選択肢の一つです。以前は三角巾などによる内旋位固定が主流でしたが、再脱臼予防における科学的根拠は乏しく、固定しなかった場合と再脱臼率に差がないとする報告もあります。

また、若年者においては、外旋装具による固定で関節唇の一部が修復されるという報告もあり、現在では、若年者の初回脱臼に対する保存的治療において、外旋位固定を第一選択肢と考えています。3~4週間の外旋位装具の装着が必要で、装着中もインナーマッスルの強化を行います。筋力回復には約3ヶ月を要することが多く、患者さん個々の機能改善の状態に応じてスポーツ再開を許可します。

しかし、脱臼により損傷した関節唇が、本来の位置よりも内側に落ち込んでしまうことがあります。その状態で保存的治療を行っても、組織が本来と異なる位置で安定しようとするため、関節腔が拡大したままとなり、肩関節の不安定感や再脱臼への不安感が残ることがあります。

ノンコンタクトスポーツでは、再脱臼なく競技復帰できることもありますが、コンタクトスポーツにおいては、復帰後も再脱臼や不安定感を自覚し、パフォーマンスの低下につながることが多いため、シーズン終了後に競技継続のために手術的治療を希望される方が多くいらっしゃいます。コンタクトスポーツの場合、初回の肩関節前方脱臼・亜脱臼であっても、手術を選択することも多くあります。関節唇損傷の程度や部位、個人の活動度にもよりますが、保存的治療では手術治療よりも再脱臼率が高いのが現状です。

反復性肩関節脱臼(2回以上の脱臼や亜脱臼)の治療

初回脱臼後、特に若年者では、肩の不安定感が残り、軽い動作でも脱臼を繰り返す「反復性肩関節脱臼」になることがあります。

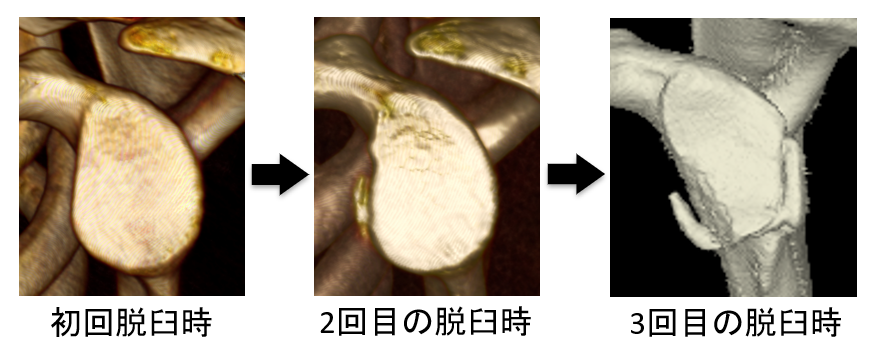

何度も脱臼や亜脱臼を繰り返すことで、肩甲骨関節窩が擦り減って関節面が小さくなったり、ヒルサックス(上腕骨頭後方の凹み)が脱臼回数に比例して大きくなったりするため、さらに脱臼しやすくなります。

特に肩甲骨側にBony Bankartと呼ばれる剥離骨折がある場合には、不安定感だけでなく痛みも自覚症状として現れることがあります。検査をしないと分からないことも多く、特定の動作で痛みが続く場合には、気づかないうちに上記のように骨の摩耗が進むことがあります。これにより日常生活にも支障をきたし、手術が検討されることがあります。

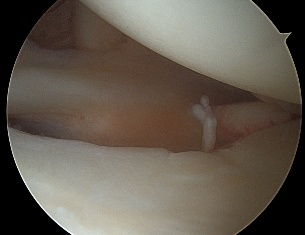

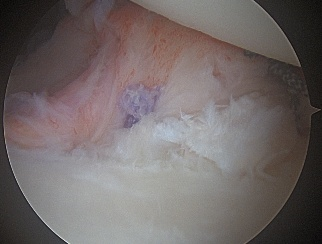

関節鏡下肩関節唇形成術(鏡視下Bankart修復)

脱臼や亜脱臼により損傷し、転位した関節唇を元の位置に修復し、拡大した関節腔内を適切に治療する手術です。関節鏡を用いるため、小さな数カ所の傷口で手術を行います。ラグビーやアメリカンフットボールなどのコンタクトスポーツではない場合、再脱臼率は5~6%程度と報告されており、安定した成績が期待できます。競技復帰には6~8ヶ月を要します。コンタクトスポーツの場合や、肩甲骨関節窩または上腕骨頭後方の骨の欠損が大きい症例では、再脱臼率が20~33%と報告されており、再脱臼しない場合でも元のスポーツレベルに復帰できない頻度も高いため、補強手術が必要だと考えています。

烏口突起移行術(Bristow法、Latarjet法)

肩甲骨の烏口突起を肩甲骨関節窩前方に移動する手術です。この手術はあくまで補強術ですので、上述の関節唇形成術も同時に行います。固定方法により、Bristow(ブリストー)法とLatarjet(ラタジェ)法があります。個々の肩甲骨の形態に合わせた治療をしております。

烏口突起移行術では、烏口突起による骨の補填に加え、烏口突起に付着する共同腱(肘を曲げる筋肉)がスリング効果(関節包の裏支え)を付加します。関節唇の修復、骨補填、スリング効果の3つの効果により関節の安定性が増し、再脱臼率は非常に低く、競技復帰率が高い手術方法です。競技復帰には4~6ヶ月を要します。

移動した烏口突起が肩甲骨関節窩と骨癒合することが非常に重要です。ただし、前述のように烏口突起には共同腱(肘を曲げる筋肉)が付着しているため、術後骨が癒合していないうちに肘を曲げるような力を入れてしまうと、烏口突起の癒合不全を引き起こす可能性があります。骨癒合の速度には個人差があるため、骨がつきにくい症例ではリハビリテーションを予定よりも遅らせることもあります。烏口突起がずれると、制動効果の一つが失われるため再脱臼率が高くなります。そのため、焦らずに医師の指示に従っていただく必要があります。関節鏡視下で関節唇の修復は行いますが、烏口突起の移動は直視下で行うため、肩の前面に3~5cmの傷ができます。術後は6週間内旋装具を装着します。(術後4週で横止めバンドを外し、スリングのみの装着となります。)

まとめ

肩関節脱臼は、適切な初期対応と、その後のリハビリテーションが非常に重要な怪我です。もし脱臼してしまった場合は、無理に自分で治そうとせず、速やかに整形外科を受診してください。そして、医師の指示に従い、再発予防のためのリハビリテーションにしっかりと取り組むことが、長期的な肩の健康を保つ鍵となります。

変形性肩関節症

加齢や使いすぎで起こる肩の痛みと動きの制限

「最近、肩が痛くて腕が上がりにくい」「夜中に肩の痛みで目が覚める」「着替えや髪を洗う動作がつらい」。このような症状に悩まされている場合、それは単なる五十肩ではなく、「変形性肩関節症」かもしれません。

ここでは、変形性肩関節症の原因、症状、診断、そして治療法について詳しく解説します。

変形性肩関節症とは?

変形性肩関節症は、肩関節の骨の表面を覆っている「関節軟骨」がすり減り、骨が変形することによって、痛みや運動制限が生じる病気です。膝関節や股関節の変形性関節症はよく知られていますが、同じような変化が肩関節にも起こります。

肩関節は、上腕骨の先端にある丸い「骨頭」と、肩甲骨の浅いくぼみである「関節窩」で構成されています。軟骨は、この骨同士が直接ぶつからないようにクッションの役割を果たしていますが、加齢や長年の負担によってこの軟骨がすり減ると、骨が直接こすれ合い、炎症や痛み、骨の変形(骨棘:こつきょく)を引き起こすのです。

主な原因

変形性肩関節症は、原因が特定できない「一次性」のものと、何らかの原因があって発症する「二次性」のものに分けられます。

一次性変形性肩関節症

主に加齢が原因で発症します。長年にわたって肩を使い続けることで、関節軟骨が徐々に摩耗していきます。

二次性変形性肩関節症

以下のような特定の原因によって引き起こされます。

- 腱板断裂

肩を安定させる重要な筋肉(腱板)が断裂した状態を長期間放置すると、関節のバランスが崩れ、変形が進行することがあります(腱板断裂性関節症)。高齢化に伴い、このタイプが増加しています。 - 過去の怪我

肩周辺の骨折や脱臼などの後遺症として発症することがあります。 - その他の病気

関節リウマチや、骨が壊死してしまう上腕骨頭壊死などが原因となることもあります。 - 職業やスポーツ

重労働や、野球、テニスなど肩を酷使するスポーツを長年続けてきた場合にも発症しやすくなります。

主な症状

症状は、病気の進行度によって異なりますが、主に以下のようなものが見られます。

肩の痛み

初期は、腕を上げたり回したりするなど、動かした時に痛みを感じます。進行すると、安静時や夜間にも強い痛み(夜間痛)が現れるようになります。

可動域の制限

「腕が上がらない」「背中に手が回らない」など、肩の動きが悪くなります。これにより、着替えや洗髪、棚の上の物を取るなどの日常生活の動作が困難になります。

関節のこわばり

特に朝起きた時などに、肩が固まったように感じることがあります。

関節音

肩を動かした時に「ゴリゴリ」「ジャリジャリ」といった音がすることがあります。

診断方法

診断は、主に以下の検査を組み合わせて行われます。

1.問診と身体診察

医師が症状の始まった時期や痛みの程度、日常生活での支障などを詳しく聞き取ります。また、肩を実際に動かして、どの動きで痛みが出るか、どのくらい動かせるか(可動域)などを確認します。

2.X線(レントゲン)検査

最も基本的な画像検査です。関節の隙間が狭くなっていないか(軟骨のすり減り)、骨の変形(骨棘)がないかなどを確認し、病気の進行度を評価します。

3.MRI検査

X線では写らない軟骨や腱板、関節包(関節を包む袋)などの状態を詳しく見ることができます。特に、腱板断裂の有無を確認するために非常に有効な検査です。

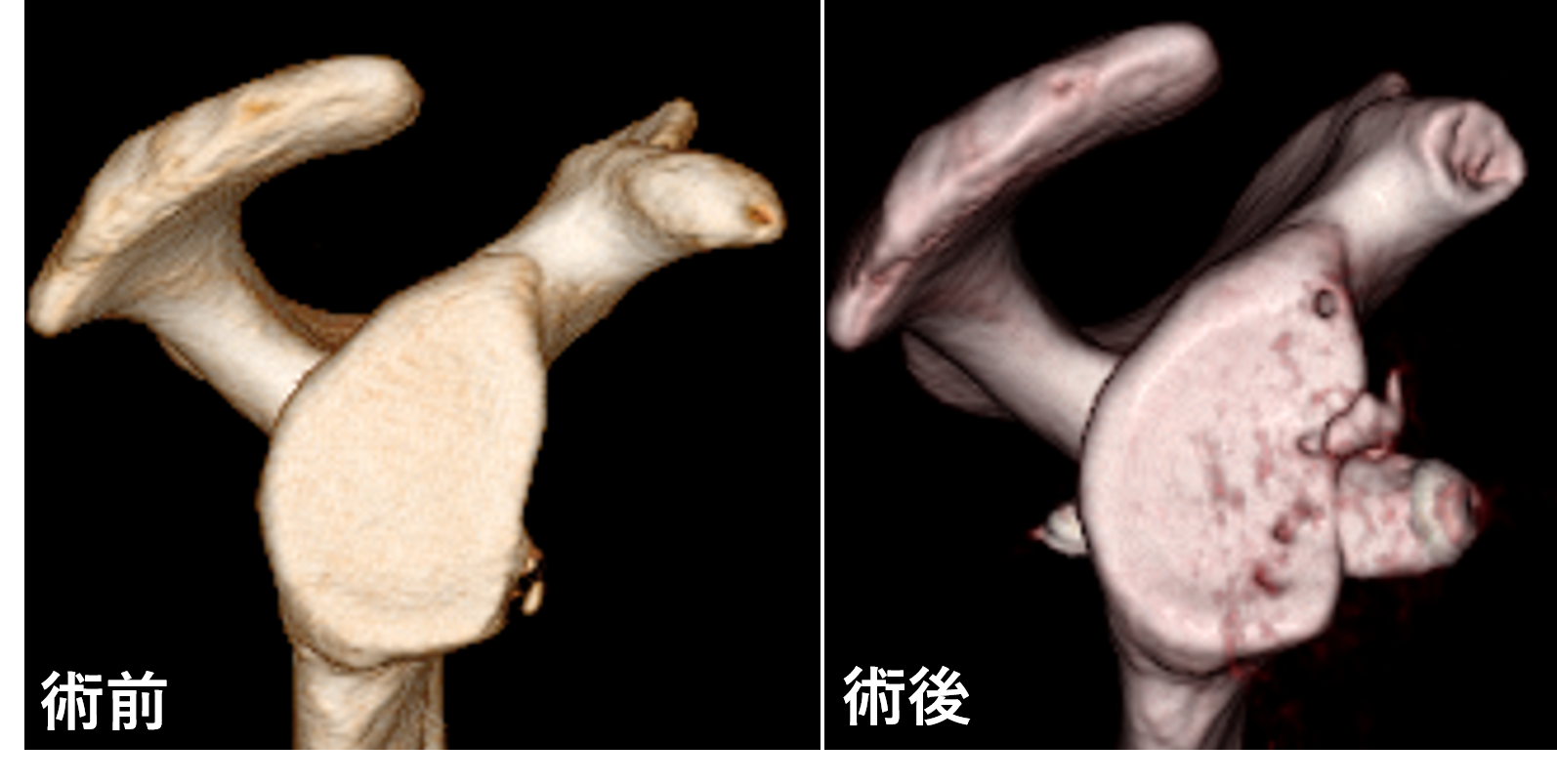

4.CT検査

骨の変形の状態をより立体的に、詳細に評価する必要がある場合に行われます。

治療法

変形性肩関節症の治療は、まず痛みを取り除き、肩の機能を改善させることを目的とします。治療法には、手術をしない「保存療法」と、手術を行う「手術療法」があります。

1. 保存療法

症状が比較的軽い場合や、手術を希望しない場合には、まず保存療法から開始します。

薬物療法

- 内服薬、外用薬

痛みを和らげるために、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の飲み薬や湿布、塗り薬を使用します。 - 関節内注射

痛みが強い場合には、関節内にヒアルロン酸やステロイドの注射を行います。ヒアルロン酸は関節の動きを滑らかにし、ステロイドは強い炎症を抑える効果があります。

運動療法(リハビリテーション)

保存療法において非常に重要な治療です。固くなった関節の可動域を広げるためのストレッチや、肩周りの筋力を維持・強化するためのトレーニングを行います。これにより、痛みの軽減と日常生活動作の改善を目指します。専門の理学療法士の指導のもとで行うことが効果的です。

生活指導

肩に負担をかけないような生活の工夫も大切です。重い物を持つのを避けたり、痛みの出る動作を控えたりします。

2. 手術療法

保存療法を続けても痛みが改善せず、日常生活への支障が大きい場合には、手術が検討されます。主な手術方法は「人工肩関節置換術」です。

人工肩関節置換術

傷んで変形した関節の表面を削り、金属やポリエチレンなどでできた人工の関節に置き換える手術です。この手術により、痛みの原因を根本的に取り除くことができ、高い除痛効果が期待できます。人工関節にはいくつかの種類があり、患者さんの骨の状態や腱板の機能に応じて最適なものが選択されます。

- 人工骨頭置換術

上腕骨頭側のみを人工物に置き換えます。 - 全人工肩関節置換術(TSA)

上腕骨頭と肩甲骨の関節窩の両方を人工物に置き換えます。

- リバース型人工肩関節置換術(RSA)

腱板が広範囲に断裂している場合などに行われる特殊なタイプの人工関節です。通常の関節とは逆に、上腕骨側に受け皿、肩甲骨側に出っ張りを設置することで、腱板が機能していなくても三角筋の力で腕を上げられるように設計されています。

手術後は、スムーズな回復と良好な関節機能の再獲得のために、リハビリテーションが不可欠です。

人工肩関節のリスクとして

- 感染や脱臼などの合併症のリスクがあります 。

- 術前の周囲の筋力が弱い場合、機能改善に時間がかかることがあります。

- 人工関節には10~15年程度の耐用年数があり、将来的に再手術が必要になる可能性があります。

肩の痛みが続く場合は、年のせいだと諦めずに、一度整形外科を受診して正確な診断を受けることが大切です。早期に適切な治療を開始することで、痛みを和らげ、より快適な日常生活を取り戻すことが可能です。

石灰沈着性腱板炎(石灰化腱板炎)

突然襲う肩の激痛

夜中に突然、肩に激しい痛みで目が覚め、あまりの痛さに腕を動かすことも、じっとしていることさえできない——。このような症状が起きた場合、「石灰沈着性腱板炎(せっかいちんちゃくせいけんばんえん)」、または「石灰化腱板炎(せっかいかけんばんえん)」かもしれません。

ここでは、この耐え難いほどの痛みを引き起こす石灰沈着性腱板炎の原因、症状、診断、そして治療法について詳しく解説します。

石灰沈着性腱板炎とは?

石灰沈着性腱板炎は、肩を動かすための重要なインナーマッスルである腱板(けんばん)の内部に、リン酸カルシウムの結晶(石灰)が沈着することによって、急性の激しい炎症と痛みを引き起こす病気です。

なぜ石灰が溜まるのか、その明確な原因はまだ完全には解明されていませんが、一般的には以下のような要因が考えられています。

・加齢による変化

40〜60代の女性に多く見られることから、加齢に伴う腱の変性(老化)や血流の低下が関係していると推測されています。

・機械的な刺激

肩の使いすぎなど、腱への繰り返しの負担。

・体質的な要因

カルシウム代謝の異常などが関与する可能性も指摘されていますが、はっきりとはしていません。

この溜まった石灰が、何かのきっかけで腱の組織内に散らばったり、吸収される過程に入ったりすると、急激な化学的炎症反応が起こり、激痛(急性症状)を引き起こします。

主な症状

石灰沈着性腱板炎の症状は、その時期によって大きく異なります。

急性期(激痛期)

この病気の最も特徴的な症状です。

・突然発症する激痛

夜間、何の前触れもなく突然始まる、刺すような、あるいは焼けるような激しい痛みが特徴です。

・動作不能

痛みのため、腕を全く動かすことができなくなります。少しでも動かそうとすると激痛が走ります。

・安静時痛・夜間痛

じっとしていても痛みが治まらず、特に夜間に痛みが強くなるため、眠れないことが多くあります。

・腫れ・熱感

肩関節の周りが腫れ、熱っぽく感じることがあります。

この痛みは、肩関節の脱臼や骨折と間違われるほどの強さで、救急外来を受診される方も少なくありません。通常、激痛は数日から1週間程度でピークを越えます。

慢性期

急性期の激しい痛みが治まった後、あるいは初めから鈍い痛みが続く場合です。

・鈍い痛み(鈍痛)

腕を上げたり、回したりする特定の動きで痛みを感じます。

・可動域の制限

肩の動きが悪くなり、「腕が一定の角度までしか上がらない」といった症状が出ます。いわゆる五十肩(肩関節周囲炎)と似た症状です。

・ひっかかり感

肩を動かした時に、何かが引っかかるような感覚を伴うことがあります。

無症状で、健康診断などのX線検査で偶然、石灰が見つかることもあります。

診断方法

診断は、特徴的な症状の問診と画像検査によって行われます。

1.問診と身体診察

いつから、どのように痛みが始まったか、痛みの強さなどを詳しく聞き取ります。急性期は痛みが非常に強いため、詳細な身体診察が困難なこともあります。

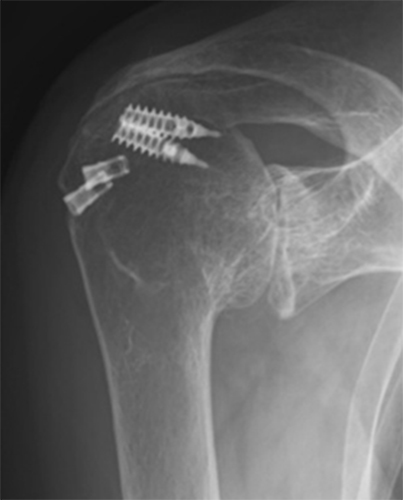

2.X線(レントゲン)検査

診断を確定するための最も重要な検査です。X線画像を見ると、腱板の部分に白く、もやもやとした雲のような、あるいはくっきりとした塊状の石灰沈着の影が写ります。これにより、痛みの原因が石灰であることを確認できます。

3.超音波(エコー)検査

X線と同様に石灰沈着を描出できるほか、炎症の程度や腱板の状態(断裂の有無など)をリアルタイムで評価することができます。注射を行う際のガイドとしても非常に有用です。

4.MRI検査

腱板や他の組織の状態をより詳しく調べる必要がある場合に用いられることがあります。

治療法

治療の主な目的は、まず激しい痛みを取り除くことです。その後、肩の機能を回復させるための治療を行います。

保存療法(手術をしない治療)

ほとんどの場合、保存療法で症状は改善します。

安静

急性期で痛みが非常に強い場合は、三角巾やアームスリングで腕を吊り、肩を安静に保ちます。

薬物療法

- 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)

ロキソニンなどの飲み薬や湿布で、痛みと炎症を和らげます。 - ステロイドの関節内(滑液包内)注射

痛みが極めて強い場合、最も効果的な治療法の一つです。炎症を強力に抑えるステロイドを、痛みの中心である滑液包(かつえきほう)内に注射します。多くの場合、注射後1〜2日で劇的に痛みが改善します。

石灰の吸引・洗浄(穿刺吸引洗浄)

超音波(エコー)で石灰の位置を確認しながら、注射針を刺して石灰を吸引したり、生理食塩水で洗い流したりする治療法です。石灰が液体に近い状態(ミルク状)の場合に特に有効で、痛みの原因を直接取り除くことができます。

運動療法

急性期の痛みが和らいだ後、肩の動きが悪くなったり(拘縮)、筋力が低下したりするのを防ぐために、ストレッチや運動療法を行います。

体外衝撃波治療(ESWT)

難治性の場合に行われることがある治療法です。体の外から衝撃波を石灰に照射し、石灰の破壊と吸収を促します。

(当院では採用していません)

手術療法

保存療法を長期間行っても痛みが改善しない場合や、日常生活への支障が非常に大きい場合には、手術が検討されます。

関節鏡視下石灰切除術

肩に数ミリの小さな穴をいくつか開け、そこから関節鏡(内視鏡)を挿入して、モニターで確認しながら石灰を取り除く手術です。傷が小さく、体への負担が少ないのが利点です。

石灰沈着性腱板炎の激痛は非常につらいものですが、適切な治療によって改善する病気です。突然の肩の激痛に襲われた際は、我慢せずに速やかに整形外科を受診してください。

肩のインピンジメント症候群

腕を上げたときの痛みの正体

「腕を上げたり、後ろに回したりすると、肩の前や外側が痛む」「夜、痛みがある側を下にして寝られない」「服を着たり、髪をとかしたりする動作でズキッとする」。このような症状がある場合、それは肩インピンジメント症候群かもしれません。

ここでは、スポーツ愛好家から一般の方まで幅広くみられる、この厄介な肩の痛みの原因、症状、診断、そして治療法について詳しく解説します。

インピンジメント症候群とは?

インピンジメント(Impingement)とは「衝突」や「挟み込み」を意味する英単語です。肩インピンジメント症候群は、腕を上げる動作の際に、肩の特定の組織が骨と骨の間に挟み込まれてしまい、炎症や損傷を引き起こす状態の総称です。

肩関節は、腕の骨である上腕骨と、屋根のように上腕骨を覆っている肩甲骨の一部である肩峰(けんぽう)という骨で構成されています。この肩峰と上腕骨の間には、わずかな隙間があり、その中を肩を動かすための筋肉(インナーマッスル)である腱板(けんばん)や、組織の滑りを良くするための袋である肩峰下滑液包(けんぽうかかつえきほう)が通っています。

腕を上げると、この隙間が狭くなります。正常な状態であれば問題ありませんが、何らかの原因でこの隙間がさらに狭くなったり、中の組織が厚くなったりすると、腕を上げるたびに腱板や滑液包が肩峰と上腕骨に挟み込まれてしまいます。この「衝突」が繰り返されることで、滑液包に炎症が起きたり(滑液包炎)、腱板が傷ついたり(腱板損傷・腱板断裂)して、痛みが生じるのです。

主な原因

インピンジメント症候群は、単一の原因ではなく、いくつかの要因が組み合わさって発症します。

解剖学的な要因(骨の形状)

生まれつき肩峰が下向きに弯曲していたり、骨の棘(骨棘:こつきょく)ができていたりすると、物理的に隙間が狭くなり、インピンジメントが起こりやすくなります。これを構造的インピンジメントと呼びます。

機能的な要因(肩の使い方や筋力バランス)

- オーバーユース(使いすぎ)

野球の投球動作、水泳のクロールやバタフライ、テニスのサーブ、バレーボールのスパイクなど、腕を繰り返し頭より高く上げる動作(オーバーヘッド動作)を行うスポーツで多く見られます。

- 不良姿勢

猫背や巻き肩のように、肩甲骨の位置がずれていると、腕を上げる際の正常な連動運動が妨げられ、インピンジメントを引き起こしやすくなります。

- 筋力バランスの乱れ

腱板の機能低下や、肩甲骨周りの筋肉のアンバランスによって、腕を上げる際に上腕骨頭が適切な位置に保たれず、上方にずれてしまい衝突が起こります。これを機能的インピンジメントと呼びます。

- 加齢による変化

年齢とともに腱板が変性してもろくなったり、筋力が低下したりすることも原因となります。

主な症状

インピンジメント症候群の典型的な症状は以下の通りです。

- 動作時痛

腕を肩の高さあたりまで上げたり(特に60度〜120度の範囲)、腕を内側にひねったりする動作で、肩の前方から外側にかけて痛みが生じます。

- ペインフルアークサイン

腕を横から上げていくと、ある特定の角度で痛みが生じ、それ以上上げると痛みが消える、という特徴的な症状が見られます(痛みの弧=Painful Arc)。

- 夜間痛

痛みがある方の肩を下にして寝ると、圧迫されて痛みで目が覚めることがあります。

- ひっかかり感

腕を上げ下げする際に、肩の奥で何かが引っかかるような感覚を伴うことがあります。

初期は運動時の違和感程度ですが、進行すると安静時にも痛みが出たり、腱板が断裂してしまったりすることもあります。

診断方法

診断は、主に問診、身体診察、画像検査を組み合わせて行います。

1.問診と身体診察

どのような動作でいつから痛むのか、スポーツ歴や仕事内容などを詳しく聞き取ります。その後、医師が腕を動かして痛みを誘発するテスト(インピンジメントテスト:ニアーテスト、ホーキンズテストなど)を行い、どの組織が痛みの原因かを判断します。

2.X線(レントゲン)検査

骨の形状(肩峰の形や骨棘の有無)や、肩峰と上腕骨の隙間の広さを評価します。

3.超音波(エコー)検査

腱板や滑液包の状態をリアルタイムで観察できます。腱板の損傷や断裂、滑液包の炎症などを評価するのに非常に有用です。

4.MRI検査

腱板や関節唇といった軟部組織の状態をより詳細に評価する必要がある場合に行われます。

治療法

治療の基本は、痛みの原因となっている「衝突」をなくすことです。多くの場合、手術をしない保存療法で改善が見込めます。

1. 保存療法

安静と原因動作の中止

まずは痛みの原因となっている動作(特にオーバーヘッド動作)を中止し、肩を休ませることが重要です。

薬物療法

- 内服薬、外用薬

痛みを和らげ、炎症を抑えるために非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の飲み薬や湿布、塗り薬を使用します。 - 注射療法

痛みが強い場合や、炎症がなかなか治まらない場合には、肩峰下滑液包内にステロイドやヒアルロン酸の注射を行います。ステロイドは強力な抗炎症作用があり、痛みの軽減に高い効果が期待できます。

運動指導

インピンジメント症候群の治療において最も重要な部分です。

- ストレッチ

硬くなった肩関節後方の組織や胸の筋肉を伸ばし、可動域を改善します。 - 筋力トレーニング

腱板(特に棘下筋など)や肩甲骨周りの筋肉を強化し、肩の安定性を高め、正しい動き方を再学習します。 - 姿勢矯正

猫背や巻き肩を改善し、肩甲骨が正しい位置でスムーズに動くようにします。

2. 手術療法

数ヶ月間、適切な保存療法を行っても症状が改善しない場合や、骨の形状が明らかに原因である場合、腱板断裂を合併している場合などには手術が検討されます。

関節鏡視下肩峰下除圧術(デブリードマン)

肩に数ミリの小さな穴を開け、そこから関節鏡(内視鏡)を挿入します。モニターで内部を観察しながら、衝突の原因となっている肩峰の下面や骨棘を滑らかに削ったり、炎症を起こした滑液包を切除したりします。傷が小さく、体への負担が少ないのが特徴です。

肩の痛みは日常生活に大きな影響を与えます。もし腕を上げたときに痛みが続くようであれば、我慢せずに整形外科を受診し、正確な診断と適切な治療を受けるようにしましょう。

五十肩(肩関節周囲炎)

そのうち治る?痛みの原因と正しい対処法

「ある日突然、肩が痛くて腕が上がらなくなった」「夜、痛みで目が覚める」「着替えや髪を洗うのがつらい」。40代、50代でこのような経験をしたら、多くの人が「これが五十肩か」と思うかもしれません。

正式には肩関節周囲炎(かたかんせつしゅういえん)と呼ばれるこの症状は、非常にありふれたものである一方、その痛みの強さや動きの制限は日常生活に大きな支障をきたします。

ここでは、「五十肩」の正体、その原因、特徴的な症状の経過、そして最も大切な正しい対処法と治療について、詳しく解説します。

五十肩とは?

五十肩(肩関節周囲炎)とは、その名の通り40代から50代に好発する、肩の痛みと動きの制限(可動域制限)を主な症状とする病気です。

肩関節は、関節を滑らかに動かすための「関節包(かんせつほう)」という袋状の組織に包まれています。五十肩は、この関節包やその周辺の組織に炎症が起きることで発症すると考えられています。

炎症によって関節包が厚く硬くなり、縮んでしまうことで、関節の動きが悪くなります(拘縮:こうしゅく)。これが「腕が上がらない」「背中に手が回らない」といった症状の直接的な原因です。

原因は?

なぜこのような炎症が起こるのか、明確な原因はまだわかっていません。多くの場合、はっきりとしたきっかけがなく発症します。加齢に伴う組織の変性(老化)や血行不良、ホルモンバランスの変化などが複合的に関与しているのではないかと考えられています。

注意: 肩の痛みを引き起こす病気は、石灰沈着性腱板炎や腱板断裂、インピンジメント症候群など他にもたくさんあります。自己判断で「五十肩だろう」と放置せず、一度は整形外科を受診して正確な診断を受けることが重要です。

症状と経過:「急性期」「慢性期」「回復期」

五十肩の症状は、一般的に以下のような3つのステージを経て、時間をかけて進行していくのが特徴です。

1. 炎症期(急性期):痛みが最も強い時期

期間

発症から数週間〜数ヶ月

症状

- 何もしなくてもズキズキと痛む安静時痛

- 特に夜間に痛みが強くなる夜間痛(痛みで眠れないことも多い)

- 腕を少し動かそうとするだけで激痛が走る

この時期の対処法

「安静」が第一です。無理に動かしたり、温めたりすると炎症が悪化することがあるため、痛みを誘発する動作は避け、腕を三角巾で吊るなどして安静を保ちましょう。痛み止め(内服薬や湿布)の使用や、炎症を抑えるための注射が効果的です。

2. 拘縮期(慢性期):痛みは和らぐが、肩が固まる時期

期間

発症から数ヶ月〜1年程度

症状

- 激しい痛みは和らぎ、安静時の痛みは軽快する

- 関節が固まり(拘縮)、「腕が上がらない」「背中に手が回らない」「髪を結べない」など、可動域の制限が顕著になる

- 無理に動かそうとすると、突っ張るような痛みが出る

この時期の対処法

この時期から運動療法を開始します。温めること(温熱療法)で血行を良くし、固まった関節をゆっくりと動かすストレッチなどを行います。「痛いけど気持ちいい」と感じる範囲で、根気よく続けることが重要です。

3. 回復期(解氷期):少しずつ動きが戻る時期

期間

発症から半年〜1年以上

症状

- 痛みも和らぎ、固まっていた肩の可動域が徐々に改善していく

この時期の対処法

引き続き運動を継続し、日常生活の中で積極的に肩を動かすように心がけることで、よりスムーズな回復が期待できます。

五十肩は「放っておいてもそのうち治る」と言われることもありますが、これは回復までに1年以上、時には2〜3年かかることもあり、また、痛みを避けて動かさないでいると、関節が固まったまま可動域制限が後遺症として残ってしまうケースも少なくありません。

診断と治療法

診断は、症状の詳しい聞き取りと、医師による身体診察(どの方向にどのくらい動くか、痛みが出るかなどを確認)が中心となります。他の病気(腱板断裂や石灰沈着など)と区別するために、X線(レントゲン)検査や、必要に応じて超音波(エコー)検査、MRI検査などが行われます。

治療の基本は、上記のステージに合わせた保存療法です。

薬物療法

- 内服薬、外用薬

痛みと炎症を抑える非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の飲み薬や湿布薬 - 注射療法

痛みが非常に強い急性期や、動きの改善が見られない場合に、関節内にヒアルロン酸やステロイドの注射を行います。ステロイドは強力な抗炎症作用で痛みを和らげ、ヒアルロン酸は関節の滑りを良くする効果が期待できます。

運動療法

五十肩の治療において最も重要な治療法です。理学療法士などの専門家の指導のもと、以下のような運動を行います。

- 振り子運動(コッドマン体操)

痛みの少ない範囲で、腕の重みを利用して前後左右にブラブラと振る運動。急性期からでも始められます。 - 壁を使った運動

壁に向かって立ち、指で壁を伝って少しずつ腕を上げていく運動。 - タオルを使った運動

タオルを両手で持ち、背中をこするように上下に動かして、肩の可動域を広げます。

その他の治療

- ハイドロリリース(関節包後方リリース)

超音波で確認しながら、硬くなった関節包に麻酔薬を含む生理食塩水などを注入し、癒着を剥がすことで可動域の改善を図る比較的新しい治療法です。 - サイレント・マニピュレーション

伝達麻酔で肩の感覚をなくした状態で、医師が固まった関節を動かして癒着を剥がす治療法です。

長期間にわたり保存療法を行っても改善しない、ごく一部の難治性のケースでは、関節鏡(内視鏡)を使って硬くなった関節包を切開する手術が検討されることもあります。

五十肩はつらい症状ですが、病気のステージを正しく理解し、適切な時期に適切な治療とリハビリを行うことで、必ず改善に向かいます。痛みを我慢せず、早めに整形外科に相談しましょう。

スポーツ肩・投球障害

その痛みの正体と克服への道

「ボールを投げると肩が痛い」「腕を上げると肩の奥が痛む」「全力で投げられない」。野球やバレーボール、テニス、水泳など、腕を繰り返し頭より高く上げる(オーバーヘッド)動作を行うアスリートにとって、肩の痛みは深刻な問題です。これは一般にスポーツ肩や投球障害肩と呼ばれ、単なる使いすぎ(オーバーユース)だけでなく、様々な原因が複雑に絡み合って発生します。

ここでは、投球障害肩の正体、その種類、診断方法、そして競技復帰に向けた治療とリハビリテーションについて、詳しく解説します。

「投球障害肩」とは何か?

投球障害肩は、特定の病名を指すものではなく、投球動作やそれに類似したオーバーヘッド動作の繰り返しによって引き起こされる、肩の痛みや機能障害の総称です。その原因は一つではなく、選手の年齢(成長期か成熟期か)、投球フォーム、身体の柔軟性や筋力、練習量など多くの要因が関与しています。

痛みの原因となっている主な病態(怪我の種類)には、以下のようなものがあります。

1. インピンジメント症候群

投球動作で腕が最も後ろに引かれた状態(レイトコッキング期)で、肩関節の後方で腱板(棘下筋など)や関節包が、上腕骨頭と関節窩(受け皿)の縁に挟み込まれることで炎症や損傷が起こります。肩の後ろ側や奥の方に痛みを感じるのが特徴です。

くわしくはこちら。

2. SLAP(スラップ)損傷(上方関節唇損傷)

関節窩の縁を取り巻く軟骨のクッション(関節唇)の上方部分が、投球動作で腕を振りかぶった際の「ひねり」や、ボールリリース時の「引っ張り」によって剥がれたり、断裂したりする損傷です。肩の奥深くの痛みや、「ゴリッ」という引っかかり感(クリック音)、力の入りにくさが特徴です。

3. 腱板損傷

肩の安定性と動きを司るインナーマッスルである腱板(棘上筋、棘下筋など)が、繰り返される投球の負荷によってすり減ったり、部分的に、あるいは完全に断裂したりする状態です。腕を上げる際の痛みや脱力感が主な症状です。

4. リトルリーグショルダー(上腕骨近位骨端線離開)

成長期の選手(特に10〜15歳)に特有の障害です。骨が成長するための柔らかい軟骨部分である「骨端線」が、繰り返しの投球ストレスによって損傷し、離開(ずれてしまう)します。腕の付け根の外側あたりに痛みが生じます。成長期の重要な障害であり、適切な診断と休養が不可欠です。

5. 肩甲上神経損傷

腕を振り下ろすフォロースルーの際に、肩甲骨の切れ込み部分で神経(肩甲上神経)が繰り返し引っ張られたり圧迫されたりして、麻痺や筋萎縮を引き起こすものです。肩の後方の鈍い痛みや、腕に力が入らない、肩の筋肉が痩せてきた、といった症状が現れます。

6. GIRD(ガード)と肩甲骨の機能不全(Scapular Dyskinesis)

これらは直接的な損傷名ではありませんが、投球障害の根本的な原因となる重要な要素です。

- GIRD (Glenohumeral Internal Rotation Deficit)

投球側の肩の内旋(腕を内にひねる)可動域が、非投球側に比べて極端に低下した状態。後方の関節包が硬くなることが原因で、インターナル・インピンジメントなどを引き起こしやすくなります。 - 肩甲骨の機能不全

肩甲骨の動きが悪かったり、位置がずれたりすることで、腕の動きとの連動(肩甲上腕リズム)が乱れ、肩関節に過剰な負担をかけてしまいます。

治療と競技復帰へ目指して

治療の基本は、痛みの原因を取り除き、肩に負担のかからない身体の使い方と負担がかからないフォームを再度獲得することです。

1.保存療法:まずは炎症を抑え、原因を探る

- 投球中止(ノースロー)

最も重要な治療です。痛みの原因となっている投球動作を一定期間完全に休止し、組織の炎症を鎮めます。

- 薬物療法・注射療法

痛みが強い場合は、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の内服や湿布、あるいは炎症を起こしている部位へのステロイド注射などが行われます。

2.コンディション調整:復帰に向けた身体つくり

痛みが落ち着いてきたら、再発させないための本格的なコンディション調整を開始します。これは単に肩の筋トレをするだけではありません。体幹・下半身の強化や 全身を使った動作の土台を作るためのトレーニングが必要になってきます。

- 段階的な運動強度の漸増

損傷の程度や治療法によって異なりますが、数ヶ月から半年以上の期間をかけて、段階的に負荷を上げていきます。 - 投球数制限と適切な休息

オーバーユースを防ぐため、日本臨床スポーツ医学会の提言に基づいた投球数制限(例:小学生は1日50球以内、週200球以内)や、十分な休息日を設けることが重要です。 - セルフケアとコンディショニング

日頃からのストレッチ、筋力トレーニング、適切なウォームアップ・クールダウン、そして自身の身体との対話を通じて、再発を防ぐ身体づくりを継続することが大切です。

あらゆる世代とレベルのスポーツ愛好家が再び動ける喜びをサポートさせていただきます。

2.手術療法

数ヶ月にわたる適切な保存療法・コンディション調整を行っても症状が改善しない場合や、損傷の程度が大きい場合(完全な腱板断裂や重度のSLAP損傷など)には、手術が検討されることがあります。多くは関節鏡(内視鏡)を用いた低侵襲な手術(損傷した関節唇や腱板を修復する)が行われます。手術後も、競技復帰には数ヶ月から1年程度の計画的なリハビリテーションが不可欠です。

スポーツ肩・投球障害は、早期に正確な診断を受け、適切な治療とリハビリテーションに取り組むことが、後遺症なく競技に復帰するための鍵となります。「そのうち治るだろう」と安易に考えず、肩の痛みに悩んだら、まずはスポーツ整形外科の専門医に相談してください。

スポーツ復帰と再発予防:長期的な健康のために

治療後のスポーツ復帰は、単に痛みがなくなるだけでなく、肩の機能が完全に回復し、安全に活動を再開できる状態を目指します。